テキサスビルのシユーテイングブログ

カウボーイとリボルバーとオートマとの葉巻のぶろぐです

2014年04月01日

カウボーイ

カウボーイ

移動: 案内、 検索

この項目では、北米大陸などの牧場労働者について記述しています。

カウボーイ(cowboy)は、北アメリカ大陸やオーストラリアなどの牧場で見られる、畜産業に従事する牧場労働者のこと。牧童。また、同種の職業に従事する女性をカウガールと呼ぶ。

メキシコや南米などのスペイン語圏における「バケーロ」(vaquero)、それを英語風にした「バッカルー」(buckaroo)と同じ意味である。

目次

[非表示] 1 概要 1.1 意味の変遷

1.2 文化

1.3 人種

2 必需品 2.1 バッファロー

2.2 馬具

2.3 道具

2.4 衣服

2.5 食料・嗜好品

2.6 生活用品

3 関連競技 3.1 ロデオ競技

3.2 その他の競技

4 脚注

5 関連項目

6 外部リンク

概要[編集]

意味の変遷[編集]

仕事(Cattle drivep)中のカウボーイ。 コロラド州

元々“カウボーイ”と言う単語は“牛泥棒”を意味したとも言われ、牛飼に対する単語は、スペイン語の“vaquero”が使われていた。しかし、19世紀後半に入ると、メキシコやテキサスなどを中心に大陸南部から、西部、中西部にかけての原野で野生化していた“牛を駆り集め(round-up)”、それを市場である東部やゴールドラッシュに沸く西部に届けるために大陸横断鉄道の中継地である中西部や北部の町へ “馬と幌馬車を連ね何日もかけて移送する業務(Long Cattle Drive)”に従事していた労働者を指す言葉に変化していった。よって当時は牧場主や牧童、牛飼をカウボーイと呼ぶことは無かったが、現在は牛の世話をする牧童という意味で一般化している。

西部開拓の完全な終焉を迎えた20世紀に入ると、西部劇や小説などにおいてノスタルジックなロマンをかきたてる対象として美化され始め、現在ではアメリカの象徴ともいえる存在となっている。また職業に関係なく、踵の高いブーツ(カウボーイブーツ)を履きカウボーイハットを被った者等も“カウボーイ”と呼ばれることがあり、特にそういう格好をした農業従事者やトラックドライバーやカントリー・ミュージシャンなどが そう呼ばれることも多い。

また、その野性的で勇敢なイメージはアメリカ男性の一般的肖像とされ、それが転じたスラングとして、“粋な伊達男(色男)”、“やんちゃ坊主”、“目立ちたがり屋”、“無茶な運転をするドライバー”などをカウボーイと呼ぶ場合もある。

文化

スペインをはじめイギリスやヨーロッパの文化や牧童の風俗習慣とアメリカ先住民の文化がミックスされカウボーイの文化が形成された。これはアメリカの初期の歴史そのものであり、その影響は現在のアメリカのファッションやスポーツやレジャーから食や風俗習慣まで幅広く浸透していて、アメリカという国を特徴づける大きな要因となっている。

カウボーイはネイティブアメリカンとは仇敵でありながら、経済活動も盛んであり、その文化的影響も大きい。そしてネイティブアメリカンとバッファローとハイイロオオカミが織り成す、悠久の昔からつづく関係とその文化がカウボーイを支えていた。アメリカ合衆国は超大国などと表現されるが、その初期を支えたバッファローもネイティブアメリカンもハイイロオオカミも、白人の手により殺しつくされ、現在では風前の灯火の様な存在である。

人種

日本では白人のイメージが強いが、技術で評価される仕事であるため、アフリカ系アメリカ人などの有色人種が少なくない[1]。

必需品[編集]

バッファロー[編集]

カウボーイにとってバッファローは干肉などの食用だけではなく、その皮も「丈夫な皮革」としてネイティブアメリカンを通してタタンカ皮という名称で取引され、カウボーイの必需品の様々な物に加工された。

馬具

ヨーロッパにおける伝統的馬術に対し、彼らの馬術はカウボーイ馬術として確立されていて、また馬具もカウボーイ独特な物になっている。馬はバディ(相棒)であり、その馬が死ぬまで乗ったが、その期間は10年に満たなかったという。

サドル(「鞍」くら) - サドルで特徴的なのは、投げ縄や牛追い鞭を括り付けるホーンという突起が付いている事である。

ストラップ(「鐙」あぶみ)

ビット(「食み」ハミ)

スパー(拍車・輪拍) - スパーは馬術と同様にヨーローッパの伝統的な馬具とは違い、スペインの装飾をもとに独自に変化したもので、カウボーイのアイデンティティーを表すファッションにもなっている。

道具

アメリカの荒野で野営する幌馬車:アイダホ州,1940年

開拓の常であるが、社会基盤がない場所での生活は危険が伴うことや狩猟のための「銃」が必要であり、様々な問題を内包しながらもカウボーイの文化としてもアメリカとしても必需品となっている。

コーチ・ワゴン(馬車)- 幌馬車とも呼ばれるが、単に荷車としての貨物用もある。現在のアメリカの車社会においてもその影響の名残が見られ、コンバーチブルやコーチビルダーと言う表現に見て取れる。またピックアップトラックが好まれるのも馬と荷車を模していると言われる。

ガン(銃) - ライフル・ショットガン・リボルバーなどがあり、リボルバーは簡素なものからスペインの装飾とネイティブアメリカンの装飾が元になった装飾が施されているものも多い。バッファローに対する狩猟や家畜の放牧に必要なものである。ナイフは家畜の耳に印をつけたり、病気の治療や予防にも使われた。

ボウイナイフ ナイフ - ブーツナイフやボウイナイフ(ボーウィとも表記)が一般的で、特にボウイナイフは北アメリカの歴史と言っても良い位にポピュラーな物であるが、バッファローを絶滅寸前にまで追いやった歴史の産物ともいえる。

ロープ(投げ縄) - ラリアットともいう ブルウィップ(牛追い鞭)

衣服[編集]

北米大陸でのカウボーイの歴史は、メキシコを拠点としていたスペイン人が先人であり、衣服の基本的なアイデンティティーはスペイン文化にある。なお、ビーズ、ターコイズ、シルバーなどを用いた装飾文化は、ネイティブアメリカン(いわゆるインディアン)の文化である。ただし銀細工の基本的技術はスペイン人からナバフォ族などに伝わったものであるが、デザインはネイティブアメリカンの文化に由来する。

ウェスタンウェアーに身を包むアメリカの俳優:ウィル・ロジャース。オクラホマ州出身のカウボーイで乗馬や射撃に優れ、投げ縄に至っては名手であったロジャースは俳優をする傍らロデオ選手としても活躍した。 カウボーイハット - 日本ではカウボーイハット全般を“テンガロンハット”と呼ぶが、実はテンガロンハットはカウボーイハットの一種でしかなく、しかもかなり珍しい種類なので、一般的なカウボーイハットのことをテンガロンハットと呼ぶのは間違いである。カウボーイハットはメキシコの大きな麦わら帽子のソンブレロがもとになったといわれる。因みに、テンガロンハットの『ガロン』は液体計量の「gallon」ではなく、スペイン語で「編み目」を意味する「galon」であり、帽子製造者のジョン・ステットソンが帽子のバンドに十の編み目を入れたことに由来する。但し、液体計量を意味するとの勘違いが定着し、近年では帽子の頭部が極端に高い帽子を指す意味となっている。夏場は軽く涼しい麦わらで作られた「ストローハット」を着用し、冬場は保温性が高いフェルト製の「フェルトハット」を着用する。

ダスターコート -

カウボーイシャツ - ウェスタンシャツとも呼ばれ、ポケットが多いのが一つの特徴となっている。昔のシャツの袖や胸元についていた細い「フリンジ」と呼ばれる「さがり」は正装用と誤解されることが多いが、本来は雨の際に袖下に水が溜まって袖がカビたり腐ったりするのを防ぐ為に水が伝って流れる水捌けとして付けられていたネイティブアメリカン伝授の知恵である。チアリーダーのベスト(チョッキ)などにも施されその影響が現在においても見られるが、これらは正装用でしかなく、実用性は無い。現代のウェスタンシャツは多くが前面の肩部分と背中の肩部分に逆三角形の切替布が付いているのが特徴である。背面の布の形が昔牛乳などを運ぶ為に使われた天秤棒に似ていることから「ヨーク」と呼ばれる。

ボロータイ - ボロタイ・ループタイ、ポーラータイとも呼称される。近年、ボロタイは古臭いイメージがあり、正装の場面では殆どのカウボーイがネクタイを着用する。

ネッカチーフ - 近年では北米でも日本でもバンダナと呼称されることが多いが、カウボーイの服装として正式にはネッカチーフである。

ガンベルト - 皮革で出来た装飾の施されたガンとバレット(弾丸)を携帯するためのベルトを指す。

ジーンズ - サンフランシスコでリーバイ・ストラウスがテント用の布地から作った丈夫な作業用ズボンに由来する。当初は無地であったが染を施した起源(イタリアなど)は諸説あるが「藍染め」されたいわゆるインディゴブルーのものが一般的である。

カウボーイレギングス- チャップス とも呼称され、皮革で出来たズボン状の行縢である。

カウボーイブーツ - ウェスタンブーツとも呼称され、南軍の歩兵長靴を起源とする皮革製の長靴である。細工装飾がされているものも多い。乗馬する時には拍車を付ける。

寒冷地

フェルトハット - ビーバーやウサギの毛製布地で出来たカウボーイハットであり、保温性が高い。上質な物ほどビーバーの毛率が高く、安物は羊毛を多く使用している。色は黒が主流だか、茶色、淡褐色、灰色、白などもある。

バックスキンジャケット

食料・嗜好品

放牧をする上で移動が伴うことから必要最低限に必要なものが選択されている。

オートミール レッドビーンズやオートミール - オートミールは非常に安価で便利な携帯食料でありカウボーイの代名詞になっている。オートミールいりクッキーを「カウボーイクッキー」と呼んでいて、多くの家庭で一度は作ったことがあるぐらい、ポピュラーな物になっている。

干し肉 - 干し肉は本々はネイティブアメリカンの保存食であるバッファローの干し肉を商取引により得ていたが、その後自身で作る者も現れた。いわゆる、牛肉のビーフジャーキーはごく最近1960年頃アメリカ全土に広まったといわれている。

ペミカン - ペミカンとはネイティブアメリカンの保存食で、干し肉や脂肪、ドライフルーツを棒状に練り固めた物。スニッカーズなどに代表される棒状のチョコスナック(スナックバー)は、ペミカンが元になったお菓子といえる。

コーヒー豆 - カウボーイは牛追い中は長い一日の労働を終えた後も夜間牛の見回りを交代でせねばならず、そのため目を覚ませてくれるコーヒーを重宝しており、『蹄鉄が浮くほど強い』とても濃いコーヒーを好んだ。1800年代後半から1900年代初期までアーバックルコーヒー社がアメリカ西部のコーヒー市場を牛耳っており、多くのカウボーイがアーバックル以外のコーヒーブランドがあることを知らず、当時のカウボーイの間で『アーバックル』はコーヒーの兼用語に使われていた。

葉巻・噛みタバコ - 葉巻、噛みタバコは共にカウボーイのイメージとして定着しているが、実際には噛みタバコが主流であったといわれている。それは彼らの活躍の場が乾燥地帯であり、干草など火事になり易い環境であったからだという。そしてこの噛みタバコもネイティブアメリカンの文化であり、彼らはライム(石灰)と一緒に噛んでいた。

生活用品

ダッチオーブンでチリコンカーンを煮るカウボーイ。

アメリカのアウトドアレジャーの基本でもあり、アウトバックツアーや個人の楽しみとしてもトレッキングなどでは必ずと言って良いほど持ち歩かれるものである

金属製マグカップ - マグカップは欧米でみられる物より大きい。これはちょっとした料理として、直接火に掛けてスープなどを作っていたためである。金属製である理由としては、火に掛けても問題がなく、なにより割れないことである。

ラグ(毛布) - ラグもバスケットも、ネイティブアメリカンから物々交換や金銭によって入手していた。

ベッドロール - 油脂加工された防水キャンバス生地。濡れた地面や雨の夜も寝れる上、荷物にかけることで荷物が濡れることを防ぐこともできる。

ダッチオーブン - 詳しくはダッチオーブンを参照。

関連競技

ロデオ競技

ブル・ライディング

カウボーイには、巧みな馬術と洗練された精神、いわゆるホースマンシップ(horsemanship)、更に卓越したロープさばき(ローピング・テクニック)が必要とされるが、最近は牧畜においても機械化や自動化が進み、それらが軽視され始めている傾向もある。ロデオとは、それらカウボーイのテクニックをスポーツ競技として独立させたもので、後にプロ化され、アメリカの人気スポーツの一つに数えられるまで成長している。

ロデオは、主に北アメリカ・カナダ・オーストラリアで行われるカウボーイのテクニックを競うスポーツで、競技は大きく分けるとラフストックとタイムイベントの二つが存在する。

ラフストック(Rough Stock) : 調教前の馬や野生馬(牛)を乗りこなす競技。 8秒以上乗り切ると合格とされ、騎乗者の姿勢や乗り方、馬(牛)の暴れっぷりや派手さなどが採点される。 また公式種目ではないが、馬や牛を豚や羊に置き換えた余興や子供向け競技もある。 日本では「じゃじゃ馬馴らし」や「荒馬乗り」や「裸馬騎乗」などと呼ばれている。

ブル・ライディング (Bull Riding) 暴れている牡牛に乗る競技。 ベアバック・ブロンコ・ライディング (Bareback Bronc Riding) 鞍(くら)を装着していない暴れ馬に乗る競技。 サドル・ブロンコ・ライディング (Saddle Bronc Riding) 鞍(くら)を装着している暴れ馬に乗る競技。

タイムイベント(Timed Events) : 仕事を完結するまでの時間を争う競技。

スティアー・レスリング (Steer Wrestling) 走っている馬の上から逃げる牛に飛びつき頭をひねって牛を地面に倒すまでの時間を競う競技。 チーム・ローピング (Team Roping) 2人のカウボーイがそれぞれ馬に乗りながら、逃げる子牛の頭と後ろ脚にそれぞれにロープをかけるまでの時間を競う競技。 タイダウン・ローピング (Tie-Down Roping) 逃げる子牛の頭に馬の上からロープを投げてひっかけ停止させ、馬から下りて その子牛の四肢を縛り上げるまで時間を競う競技。 スティアー・ローピング (Steer Roping) 逃げる牛に馬の上からロープを投げ、牛の頭にひっかけるまでの時間を競う競技。 バレル・レーシング (Barrel Racing) 場内に三角状に配置された3つの樽をポイントととし、それを馬で走り抜ける時間を競う競技。 女性専用種目。

その他の競技

ブルウィップとカウボーイハット

競技用のホースシュー(蹄鉄)

ロデオ大会での余興や前夜祭で催されることも多いが、独立した競技やコンテストでもある。

ウィッピング(鞭打ち) ブルウィップ(牛追い鞭)を使い、鞭捌きを競う競技。具体的にはクラッキングという鞭の先端をしなりによって、何かに当てることなく鳴らす技があり、これは鞭の先端が遠心力により音速を超える事による衝撃波である。または奇術や曲芸でプロとして活躍している者もいるが、鞭捌きによりその先端を人の頭や口にりんごやタバコを置き打ち落としたりする技がある。 シューテイング(射撃) 銃による射的競技。銃の種類の別やルールは多種多様であるが、カウボーイ・アクションシューティング(早撃ち)競技が最もポピュラーといえるだろう。最近では実弾ではなく赤外線を使った射的用の機械を使って早撃ちコンテストが行われている。 ダッチオーブン料理コンテスト 元々はカウボーイの三種の神器の一つであり、重い蓋の付いた鉄鍋のことで、パン焼きや肉のローストからシチューまで作れ、蓋の上でも余熱を利用し同時に調理する事も出来る。またダッチオーブンから生まれた野趣溢れる料理の数々は広くアメリカ人に親しまれている。コンテストの参加者の中には、当時実際に使われていた器具やチャックワゴン(調理用幌馬車)を持参する凝った人もいる。 ホースシューズ(蹄鉄投げ) 文字通り馬の蹄鉄を投げて的や杭に当てたり引っ掛けたりして点数を競う射的競技。詳しくは輪投げを参照。 ローピング(投げ縄や縄掛けともいう) ロデオとは関係なく、純粋にローピングテクニック(先端を引ければ締まるように結んだ輪を作った荒縄を操る)で縄を掛ける対象物が必ずしも家畜ではなかったり、先端の輪を回転させながら輪の中に体を通したりするアクロバットやジャグリングの様な競技である。

移動: 案内、 検索

この項目では、北米大陸などの牧場労働者について記述しています。

カウボーイ(cowboy)は、北アメリカ大陸やオーストラリアなどの牧場で見られる、畜産業に従事する牧場労働者のこと。牧童。また、同種の職業に従事する女性をカウガールと呼ぶ。

メキシコや南米などのスペイン語圏における「バケーロ」(vaquero)、それを英語風にした「バッカルー」(buckaroo)と同じ意味である。

目次

[非表示] 1 概要 1.1 意味の変遷

1.2 文化

1.3 人種

2 必需品 2.1 バッファロー

2.2 馬具

2.3 道具

2.4 衣服

2.5 食料・嗜好品

2.6 生活用品

3 関連競技 3.1 ロデオ競技

3.2 その他の競技

4 脚注

5 関連項目

6 外部リンク

概要[編集]

意味の変遷[編集]

仕事(Cattle drivep)中のカウボーイ。 コロラド州

元々“カウボーイ”と言う単語は“牛泥棒”を意味したとも言われ、牛飼に対する単語は、スペイン語の“vaquero”が使われていた。しかし、19世紀後半に入ると、メキシコやテキサスなどを中心に大陸南部から、西部、中西部にかけての原野で野生化していた“牛を駆り集め(round-up)”、それを市場である東部やゴールドラッシュに沸く西部に届けるために大陸横断鉄道の中継地である中西部や北部の町へ “馬と幌馬車を連ね何日もかけて移送する業務(Long Cattle Drive)”に従事していた労働者を指す言葉に変化していった。よって当時は牧場主や牧童、牛飼をカウボーイと呼ぶことは無かったが、現在は牛の世話をする牧童という意味で一般化している。

西部開拓の完全な終焉を迎えた20世紀に入ると、西部劇や小説などにおいてノスタルジックなロマンをかきたてる対象として美化され始め、現在ではアメリカの象徴ともいえる存在となっている。また職業に関係なく、踵の高いブーツ(カウボーイブーツ)を履きカウボーイハットを被った者等も“カウボーイ”と呼ばれることがあり、特にそういう格好をした農業従事者やトラックドライバーやカントリー・ミュージシャンなどが そう呼ばれることも多い。

また、その野性的で勇敢なイメージはアメリカ男性の一般的肖像とされ、それが転じたスラングとして、“粋な伊達男(色男)”、“やんちゃ坊主”、“目立ちたがり屋”、“無茶な運転をするドライバー”などをカウボーイと呼ぶ場合もある。

文化

スペインをはじめイギリスやヨーロッパの文化や牧童の風俗習慣とアメリカ先住民の文化がミックスされカウボーイの文化が形成された。これはアメリカの初期の歴史そのものであり、その影響は現在のアメリカのファッションやスポーツやレジャーから食や風俗習慣まで幅広く浸透していて、アメリカという国を特徴づける大きな要因となっている。

カウボーイはネイティブアメリカンとは仇敵でありながら、経済活動も盛んであり、その文化的影響も大きい。そしてネイティブアメリカンとバッファローとハイイロオオカミが織り成す、悠久の昔からつづく関係とその文化がカウボーイを支えていた。アメリカ合衆国は超大国などと表現されるが、その初期を支えたバッファローもネイティブアメリカンもハイイロオオカミも、白人の手により殺しつくされ、現在では風前の灯火の様な存在である。

人種

日本では白人のイメージが強いが、技術で評価される仕事であるため、アフリカ系アメリカ人などの有色人種が少なくない[1]。

必需品[編集]

バッファロー[編集]

カウボーイにとってバッファローは干肉などの食用だけではなく、その皮も「丈夫な皮革」としてネイティブアメリカンを通してタタンカ皮という名称で取引され、カウボーイの必需品の様々な物に加工された。

馬具

ヨーロッパにおける伝統的馬術に対し、彼らの馬術はカウボーイ馬術として確立されていて、また馬具もカウボーイ独特な物になっている。馬はバディ(相棒)であり、その馬が死ぬまで乗ったが、その期間は10年に満たなかったという。

サドル(「鞍」くら) - サドルで特徴的なのは、投げ縄や牛追い鞭を括り付けるホーンという突起が付いている事である。

ストラップ(「鐙」あぶみ)

ビット(「食み」ハミ)

スパー(拍車・輪拍) - スパーは馬術と同様にヨーローッパの伝統的な馬具とは違い、スペインの装飾をもとに独自に変化したもので、カウボーイのアイデンティティーを表すファッションにもなっている。

道具

アメリカの荒野で野営する幌馬車:アイダホ州,1940年

開拓の常であるが、社会基盤がない場所での生活は危険が伴うことや狩猟のための「銃」が必要であり、様々な問題を内包しながらもカウボーイの文化としてもアメリカとしても必需品となっている。

コーチ・ワゴン(馬車)- 幌馬車とも呼ばれるが、単に荷車としての貨物用もある。現在のアメリカの車社会においてもその影響の名残が見られ、コンバーチブルやコーチビルダーと言う表現に見て取れる。またピックアップトラックが好まれるのも馬と荷車を模していると言われる。

ガン(銃) - ライフル・ショットガン・リボルバーなどがあり、リボルバーは簡素なものからスペインの装飾とネイティブアメリカンの装飾が元になった装飾が施されているものも多い。バッファローに対する狩猟や家畜の放牧に必要なものである。ナイフは家畜の耳に印をつけたり、病気の治療や予防にも使われた。

ボウイナイフ ナイフ - ブーツナイフやボウイナイフ(ボーウィとも表記)が一般的で、特にボウイナイフは北アメリカの歴史と言っても良い位にポピュラーな物であるが、バッファローを絶滅寸前にまで追いやった歴史の産物ともいえる。

ロープ(投げ縄) - ラリアットともいう ブルウィップ(牛追い鞭)

衣服[編集]

北米大陸でのカウボーイの歴史は、メキシコを拠点としていたスペイン人が先人であり、衣服の基本的なアイデンティティーはスペイン文化にある。なお、ビーズ、ターコイズ、シルバーなどを用いた装飾文化は、ネイティブアメリカン(いわゆるインディアン)の文化である。ただし銀細工の基本的技術はスペイン人からナバフォ族などに伝わったものであるが、デザインはネイティブアメリカンの文化に由来する。

ウェスタンウェアーに身を包むアメリカの俳優:ウィル・ロジャース。オクラホマ州出身のカウボーイで乗馬や射撃に優れ、投げ縄に至っては名手であったロジャースは俳優をする傍らロデオ選手としても活躍した。 カウボーイハット - 日本ではカウボーイハット全般を“テンガロンハット”と呼ぶが、実はテンガロンハットはカウボーイハットの一種でしかなく、しかもかなり珍しい種類なので、一般的なカウボーイハットのことをテンガロンハットと呼ぶのは間違いである。カウボーイハットはメキシコの大きな麦わら帽子のソンブレロがもとになったといわれる。因みに、テンガロンハットの『ガロン』は液体計量の「gallon」ではなく、スペイン語で「編み目」を意味する「galon」であり、帽子製造者のジョン・ステットソンが帽子のバンドに十の編み目を入れたことに由来する。但し、液体計量を意味するとの勘違いが定着し、近年では帽子の頭部が極端に高い帽子を指す意味となっている。夏場は軽く涼しい麦わらで作られた「ストローハット」を着用し、冬場は保温性が高いフェルト製の「フェルトハット」を着用する。

ダスターコート -

カウボーイシャツ - ウェスタンシャツとも呼ばれ、ポケットが多いのが一つの特徴となっている。昔のシャツの袖や胸元についていた細い「フリンジ」と呼ばれる「さがり」は正装用と誤解されることが多いが、本来は雨の際に袖下に水が溜まって袖がカビたり腐ったりするのを防ぐ為に水が伝って流れる水捌けとして付けられていたネイティブアメリカン伝授の知恵である。チアリーダーのベスト(チョッキ)などにも施されその影響が現在においても見られるが、これらは正装用でしかなく、実用性は無い。現代のウェスタンシャツは多くが前面の肩部分と背中の肩部分に逆三角形の切替布が付いているのが特徴である。背面の布の形が昔牛乳などを運ぶ為に使われた天秤棒に似ていることから「ヨーク」と呼ばれる。

ボロータイ - ボロタイ・ループタイ、ポーラータイとも呼称される。近年、ボロタイは古臭いイメージがあり、正装の場面では殆どのカウボーイがネクタイを着用する。

ネッカチーフ - 近年では北米でも日本でもバンダナと呼称されることが多いが、カウボーイの服装として正式にはネッカチーフである。

ガンベルト - 皮革で出来た装飾の施されたガンとバレット(弾丸)を携帯するためのベルトを指す。

ジーンズ - サンフランシスコでリーバイ・ストラウスがテント用の布地から作った丈夫な作業用ズボンに由来する。当初は無地であったが染を施した起源(イタリアなど)は諸説あるが「藍染め」されたいわゆるインディゴブルーのものが一般的である。

カウボーイレギングス- チャップス とも呼称され、皮革で出来たズボン状の行縢である。

カウボーイブーツ - ウェスタンブーツとも呼称され、南軍の歩兵長靴を起源とする皮革製の長靴である。細工装飾がされているものも多い。乗馬する時には拍車を付ける。

寒冷地

フェルトハット - ビーバーやウサギの毛製布地で出来たカウボーイハットであり、保温性が高い。上質な物ほどビーバーの毛率が高く、安物は羊毛を多く使用している。色は黒が主流だか、茶色、淡褐色、灰色、白などもある。

バックスキンジャケット

食料・嗜好品

放牧をする上で移動が伴うことから必要最低限に必要なものが選択されている。

オートミール レッドビーンズやオートミール - オートミールは非常に安価で便利な携帯食料でありカウボーイの代名詞になっている。オートミールいりクッキーを「カウボーイクッキー」と呼んでいて、多くの家庭で一度は作ったことがあるぐらい、ポピュラーな物になっている。

干し肉 - 干し肉は本々はネイティブアメリカンの保存食であるバッファローの干し肉を商取引により得ていたが、その後自身で作る者も現れた。いわゆる、牛肉のビーフジャーキーはごく最近1960年頃アメリカ全土に広まったといわれている。

ペミカン - ペミカンとはネイティブアメリカンの保存食で、干し肉や脂肪、ドライフルーツを棒状に練り固めた物。スニッカーズなどに代表される棒状のチョコスナック(スナックバー)は、ペミカンが元になったお菓子といえる。

コーヒー豆 - カウボーイは牛追い中は長い一日の労働を終えた後も夜間牛の見回りを交代でせねばならず、そのため目を覚ませてくれるコーヒーを重宝しており、『蹄鉄が浮くほど強い』とても濃いコーヒーを好んだ。1800年代後半から1900年代初期までアーバックルコーヒー社がアメリカ西部のコーヒー市場を牛耳っており、多くのカウボーイがアーバックル以外のコーヒーブランドがあることを知らず、当時のカウボーイの間で『アーバックル』はコーヒーの兼用語に使われていた。

葉巻・噛みタバコ - 葉巻、噛みタバコは共にカウボーイのイメージとして定着しているが、実際には噛みタバコが主流であったといわれている。それは彼らの活躍の場が乾燥地帯であり、干草など火事になり易い環境であったからだという。そしてこの噛みタバコもネイティブアメリカンの文化であり、彼らはライム(石灰)と一緒に噛んでいた。

生活用品

ダッチオーブンでチリコンカーンを煮るカウボーイ。

アメリカのアウトドアレジャーの基本でもあり、アウトバックツアーや個人の楽しみとしてもトレッキングなどでは必ずと言って良いほど持ち歩かれるものである

金属製マグカップ - マグカップは欧米でみられる物より大きい。これはちょっとした料理として、直接火に掛けてスープなどを作っていたためである。金属製である理由としては、火に掛けても問題がなく、なにより割れないことである。

ラグ(毛布) - ラグもバスケットも、ネイティブアメリカンから物々交換や金銭によって入手していた。

ベッドロール - 油脂加工された防水キャンバス生地。濡れた地面や雨の夜も寝れる上、荷物にかけることで荷物が濡れることを防ぐこともできる。

ダッチオーブン - 詳しくはダッチオーブンを参照。

関連競技

ロデオ競技

ブル・ライディング

カウボーイには、巧みな馬術と洗練された精神、いわゆるホースマンシップ(horsemanship)、更に卓越したロープさばき(ローピング・テクニック)が必要とされるが、最近は牧畜においても機械化や自動化が進み、それらが軽視され始めている傾向もある。ロデオとは、それらカウボーイのテクニックをスポーツ競技として独立させたもので、後にプロ化され、アメリカの人気スポーツの一つに数えられるまで成長している。

ロデオは、主に北アメリカ・カナダ・オーストラリアで行われるカウボーイのテクニックを競うスポーツで、競技は大きく分けるとラフストックとタイムイベントの二つが存在する。

ラフストック(Rough Stock) : 調教前の馬や野生馬(牛)を乗りこなす競技。 8秒以上乗り切ると合格とされ、騎乗者の姿勢や乗り方、馬(牛)の暴れっぷりや派手さなどが採点される。 また公式種目ではないが、馬や牛を豚や羊に置き換えた余興や子供向け競技もある。 日本では「じゃじゃ馬馴らし」や「荒馬乗り」や「裸馬騎乗」などと呼ばれている。

ブル・ライディング (Bull Riding) 暴れている牡牛に乗る競技。 ベアバック・ブロンコ・ライディング (Bareback Bronc Riding) 鞍(くら)を装着していない暴れ馬に乗る競技。 サドル・ブロンコ・ライディング (Saddle Bronc Riding) 鞍(くら)を装着している暴れ馬に乗る競技。

タイムイベント(Timed Events) : 仕事を完結するまでの時間を争う競技。

スティアー・レスリング (Steer Wrestling) 走っている馬の上から逃げる牛に飛びつき頭をひねって牛を地面に倒すまでの時間を競う競技。 チーム・ローピング (Team Roping) 2人のカウボーイがそれぞれ馬に乗りながら、逃げる子牛の頭と後ろ脚にそれぞれにロープをかけるまでの時間を競う競技。 タイダウン・ローピング (Tie-Down Roping) 逃げる子牛の頭に馬の上からロープを投げてひっかけ停止させ、馬から下りて その子牛の四肢を縛り上げるまで時間を競う競技。 スティアー・ローピング (Steer Roping) 逃げる牛に馬の上からロープを投げ、牛の頭にひっかけるまでの時間を競う競技。 バレル・レーシング (Barrel Racing) 場内に三角状に配置された3つの樽をポイントととし、それを馬で走り抜ける時間を競う競技。 女性専用種目。

その他の競技

ブルウィップとカウボーイハット

競技用のホースシュー(蹄鉄)

ロデオ大会での余興や前夜祭で催されることも多いが、独立した競技やコンテストでもある。

ウィッピング(鞭打ち) ブルウィップ(牛追い鞭)を使い、鞭捌きを競う競技。具体的にはクラッキングという鞭の先端をしなりによって、何かに当てることなく鳴らす技があり、これは鞭の先端が遠心力により音速を超える事による衝撃波である。または奇術や曲芸でプロとして活躍している者もいるが、鞭捌きによりその先端を人の頭や口にりんごやタバコを置き打ち落としたりする技がある。 シューテイング(射撃) 銃による射的競技。銃の種類の別やルールは多種多様であるが、カウボーイ・アクションシューティング(早撃ち)競技が最もポピュラーといえるだろう。最近では実弾ではなく赤外線を使った射的用の機械を使って早撃ちコンテストが行われている。 ダッチオーブン料理コンテスト 元々はカウボーイの三種の神器の一つであり、重い蓋の付いた鉄鍋のことで、パン焼きや肉のローストからシチューまで作れ、蓋の上でも余熱を利用し同時に調理する事も出来る。またダッチオーブンから生まれた野趣溢れる料理の数々は広くアメリカ人に親しまれている。コンテストの参加者の中には、当時実際に使われていた器具やチャックワゴン(調理用幌馬車)を持参する凝った人もいる。 ホースシューズ(蹄鉄投げ) 文字通り馬の蹄鉄を投げて的や杭に当てたり引っ掛けたりして点数を競う射的競技。詳しくは輪投げを参照。 ローピング(投げ縄や縄掛けともいう) ロデオとは関係なく、純粋にローピングテクニック(先端を引ければ締まるように結んだ輪を作った荒縄を操る)で縄を掛ける対象物が必ずしも家畜ではなかったり、先端の輪を回転させながら輪の中に体を通したりするアクロバットやジャグリングの様な競技である。

2014年04月01日

西部開拓史

西部開拓史

移動: 案内、 検索

西部開拓史

How the West Was Won

監督

ヘンリー・ハサウェイ

ジョン・フォード

ジョージ・マーシャル

リチャード・ソープ[1]

脚本

ジェームズ・R・ウェッブ

製作

バーナード・スミス

音楽

アルフレッド・ニューマン

撮影

ウィリアム・H・ダニエルズ

ミルトン・クラスナー

チャールズ・ラング・Jr

ジョセフ・ラシェル

編集

ハロルド・F・クレス

製作会社

MGM

シネラマ・プロダクションズ

配給

MGM

公開

1962年11月1日 (プレミア)

1962年11月29日

1963年2月20日

上映時間

165分

製作国

アメリカ合衆国

言語

英語

アラパホ語

製作費

$15,000,000[2]

興行収入

$50,000,000[2]

テンプレートを表示

『西部開拓史』(せいぶかいたくし、How the West Was Won)は、1962年のアメリカ映画。アメリカ西部開拓時代の1839年から1889年までの50年間を、ある開拓一家の視点から描いた叙事詩映画である。全5話に分かれている。

親子三代に渡る西部での生涯を描いた西部劇映画の教科書的存在でもある。また、これまで様々な西部劇映画に出演したスター級の豪華俳優陣が端役に至るまで数多くキャスティングされている。

目次

[非表示] 1 ストーリー 1.1 第1話 The Rivers(河、1830年代末)

1.2 第2話 The Plains(平原、1850年代)

1.3 第3話 The Civil War(南北戦争、1861年-1865年)

1.4 第4話 The Railroad(鉄道、1868年)

1.5 第5話 The Outlaws(無法者、1880年代末)

2 キャスト

3 評価 3.1 受賞・ノミネート

4 脚注

5 関連項目

6 外部リンク

ストーリー[編集]

第1話 The Rivers(河、1830年代末)[編集]

急流に呑まれるプレスコット家のイカダ。

監督:ヘンリー・ハサウェイ

東部の農夫ゼブロン・プレスコットは西部の地に妻と子供たちを連れて開拓民としてやって来る。旅の途中でプレスコット家はマウンテンマン(罠猟師)のライナス・ローリングスと出会う。長女イヴはライナスに一目惚れする。

プレスコット家は旅の途中で河賊に襲われるが、ライナスに助けられる。イヴは改めてライナスに愛を告げるが、一つ所にとどまる生活など考えられないライナスはイヴに別れを告げる。しかし、河下りでイカダが急流に呑み込まれ、ゼブロンと妻レベッカが亡くなると、それを聞いたライナスがイヴの前に現れる。2人はイヴの両親が眠る地で開拓民として生きることを誓う。

第2話 The Plains(平原、1850年代

シャイアン族に襲われる幌馬車隊。

監督:ヘンリー・ハサウェイ

プレスコット家の次女リリーは酒場の歌手兼ダンサーとなる。ある日、リリーはパトロンから遺産として金鉱を相続する。それを盗み聞きしたギャンブラー、クリーヴ・ヴァン・ヴェイレンは金鉱を手に入れようとリリーに近づく。

リリーは金鉱のある西に向かうために、ロジャー・モーガンが率いる幌馬車隊に加わる。クリーヴは護衛として雇われる。旅の途中でクリーヴはリリーに言い寄る。幌馬車隊がシャイアン族に襲われる。クリーヴが大けがをして戻ってくると、リリーは思わずクリーヴを抱きしめる。

金鉱にやって来たリリーとクリーヴは、既に金鉱が掘り尽くされ、もはや何の価値もなくなっていることを知る。クリーヴはリリーのもとを去り、元の生活に戻る。

ある日、クリーヴは蒸気船の歌手になっていたリリーの歌声を聞く。彼女の前に現れたクリーヴは2人で新しい都市サンフランシスコで運を試そうと持ちかける。リリーはその申し出を受け入れる。

第3話 The Civil War(南北戦争、1861年-1865年)[編集]

アメリカ南北戦争

監督:ジョン・フォード

ライナスとイヴの間に生まれた長男ゼブは、北軍大尉として従軍中の父の後を追って志願兵として戦場に向かう。

しかし、戦場のあまりの悲惨さに戦争に加わることの意味が分からなくなったゼブは南軍から逃げて来た脱走兵にそそのかされ、共に戦場を逃げ出す。ところが、目の前にグラント将軍がいることを知った南軍脱走兵がグラント将軍を撃とうとしたために、ゼブはとっさにその脱走兵を殺してしまう。

戦争が終わり、家に戻ったゼブは父が戦死し、その後を追うように母も亡くなっていたことを知る。農場を弟にまかせ、ゼブは正規の軍人として軍に残ることを決める。

第4話 The Railroad(鉄道、1868年)[編集]

大陸横断鉄道敷設工事。

監督:ジョージ・マーシャル

ゼブは大陸横断鉄道の東側からの工事を先住民から守る騎兵隊の隊長となる。工事を指揮するユニオン・パシフィック社のマイク・キングの、何よりも工事を優先する姿勢にゼブは反発を覚える。ある日、ゼブは亡父ライナスの友人だった野牛狩りの男ジェスロ・スチュアートと出会う。

キングが、最短距離で工事を速く進めるために先住民の土地を通る経路に変更したことから、先住民との対立が深まる。戦争になることを避けるため、ゼブはジェスロの協力のもと、先住民と和解する。

しかし、キングが資金確保のために既設の鉄道で開拓民や狩猟者らを運ぶようになると、自らの土地を奪われると感じた先住民は怒り、野牛の大群を放つ。ゼブは騎兵隊の仕事を辞め、西に旅立つ。

第5話 The Outlaws(無法者、1880年代末

列車強盗を企む無法者たち。

監督:ヘンリー・ハサウェイ

クリーヴと結婚して財産を築いたリリーだったが、夫婦で浪費を繰り返したために借金がかさむ。クリーヴの死後、リリーは借金返済のために屋敷や家財の全てを売り払う。唯一残ったアリゾナの土地に移り住むことにしたリリーは、その土地を甥ゼブに任せることにする。

一方、保安官となっていたゼブは叔母リリーとの再会もつかの間、かつて撃ち殺した無法者の弟でゼブに恨みを持つチャーリー・ギャントと出くわす。友人の保安官ルー・ラムゼーからギャントとトラブルを起こすなとクギを刺されたゼブだったが、家族を守るためにはギャントを合法的に「始末」するしかない。ギャントらが金塊を積んだ列車を襲うと睨んだゼブは、武器を持って列車に乗り込む。最初は反対していたルーもゼブに味方し、列車に乗る。

ゼブの予想通り、ギャントら一味が列車を襲う。激しい銃撃戦の末、ギャントらを倒したゼブは家族とともにリリーの土地に向かう。

キャスト[編集]

第1話 The Rivers(河、1830年代末) ゼブロン・プレスコット - カール・マルデン: 東部から家族を連れて開拓民としてやって来た農夫。

レベッカ・プレスコット - アグネス・ムーアヘッド: ゼブロンの妻。

イヴ・プレスコット - キャロル・ベイカー(日本語吹き替え:伊藤栄子): 長女。農家の妻になると考えている。ライナスに一目惚れする。

リリス(リリー)・プレスコット - デビー・レイノルズ: 次女。東部に戻りたがっている。

ライナス・ローリングス - ジェームズ・スチュアート(日本語吹き替え:佐竹明夫): マウンテンマン(罠猟師)。根無し草の生活を送っている。

ジェブ・ホーキンス大佐 - ウォルター・ブレナン: 川岸で開いている店の主人。正体は河賊。

ドーラ・ホーキンス - ブリジット・バルゼン: ホーキンス大佐の娘。色仕掛けで客を騙して殺す。

ホーキンスの手下 - リー・ヴァン・クリーフ

第2話 The Plains(平原、1850年代) リリス(リリー)・プレスコット - デビー・レイノルズ: セントルイスの酒場の歌手兼ダンサー。

クリーヴ・ヴァン・ヴェイレン - グレゴリー・ペック: ギャンブラー。借金返済のためにリリーが相続した金鉱を狙う。

アガサ・クレッグ - セルマ・リッター: 結婚相手を探しに西部に向かう女性。リリーの金鉱への旅に同行することになる。

ロジャー・モーガン - ロバート・プレストン: 幌馬車隊の隊長。リリーに想いを寄せる。

第3話 The Civil War(南北戦争、1861年-1865年) ゼブ・ローリングス - ジョージ・ペパード: イヴとライナスの間に生まれた長男。南北戦争に北軍兵として志願する。

イヴ・プレスコット - キャロル・ベイカー: ゼブの母親。夫が戦死した数年後に亡くなる。

ウィリアム・シャーマン将軍 - ジョン・ウェイン

ユリシーズ・グラント将軍 - ハリー・モーガン

エイブラハム・リンカーン大統領 - レイモンド・マッセイ

パターソン伍長 - アンディ・ディヴァイン: イヴにリリーからの手紙を届ける。

南軍の脱走兵 - ラス・タンブリン: 戦場で出会ったゼブを誘って逃げようとするがグラント将軍を撃とうとしたためにゼブに殺される。

第4話 The Railroad(鉄道、1868年) ゼブ・ローリングス - ジョージ・ペパード: 大陸横断鉄道の東側からの工事を先住民からの攻撃から守る騎兵隊の隊長。

マイク・キング - リチャード・ウィドマーク(日本語吹き替え:日下武史): 工事を指揮するユニオン・パシフィック社の男。

ジェスロ・スチュアート - ヘンリー・フォンダ: 野牛狩りの男。ゼブの父ライナスの友人。

第5話 The Outlaws(無法者、1880年代末) ゼブ・ローリングス - ジョージ・ペパード: 保安官。

ジュリー・ローリングス - キャロリン・ジョーンズ: ゼブの妻。

リリス(リリー)・プレスコット - デビー・レイノルズ: ゼブの叔母。唯一残った財産であるアリゾナの土地をゼブに任せる。

ルー・ラムゼー保安官 - リー・J・コッブ: ゼブの友人。ゼブにギャントらとトラブルを起こさないようにクギを刺す。

チャーリー・ギャント - イーライ・ウォーラック: かつてゼブに兄を殺された無法者。ゼブを恨んでいる。

ギャントの手下 - ハリー・ディーン・スタントン

その他 ナレーター - スペンサー・トレイシー(日本語吹き替え:富田耕生)

評価[編集]

Rotten Tomatoesでは93%の支持率である[3]。また、本作の音楽はアメリカ映画協会が選ぶ映画音楽ベスト100で25位となっている。

1997年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。

受賞・ノミネート[編集]

映画祭・賞

部門

候補

結果

第36回アカデミー賞

作品賞

ノミネート

脚本賞

ジェームズ・R・ウェッブ

受賞

撮影賞(カラー)

ウィリアム・H・ダニエルズ

ミルトン・クラスナー

チャールズ・ラング・Jr

ジョセフ・ラシェル

ノミネート

作曲賞

アルフレッド・ニューマン

ケン・ダービー

美術監督・装置賞(カラー)

ジョージ・W・デイヴィス

ウィリアム・フェラーリ

エディソン・ハー

ヘンリー・グレイス

ドン・グリーンウッド・Jr

ジャック・ミルズ

衣装デザイン賞(カラー)

ウォルター・プランケット

音響賞

フランクリン・E・ミルトン

受賞

編集賞

ハロルド・F・クレス

関連項目 グリーンスリーブス - 本作の挿入歌『牧場の我が家』(Home in the Meadow)の主旋律として使われる曲

西部開拓史

移動: 案内、 検索

西部開拓史

How the West Was Won

監督

ヘンリー・ハサウェイ

ジョン・フォード

ジョージ・マーシャル

リチャード・ソープ[1]

脚本

ジェームズ・R・ウェッブ

製作

バーナード・スミス

音楽

アルフレッド・ニューマン

撮影

ウィリアム・H・ダニエルズ

ミルトン・クラスナー

チャールズ・ラング・Jr

ジョセフ・ラシェル

編集

ハロルド・F・クレス

製作会社

MGM

シネラマ・プロダクションズ

配給

MGM

公開

1962年11月1日 (プレミア)

1962年11月29日

1963年2月20日

上映時間

165分

製作国

アメリカ合衆国

言語

英語

アラパホ語

製作費

$15,000,000[2]

興行収入

$50,000,000[2]

テンプレートを表示

『西部開拓史』(せいぶかいたくし、How the West Was Won)は、1962年のアメリカ映画。アメリカ西部開拓時代の1839年から1889年までの50年間を、ある開拓一家の視点から描いた叙事詩映画である。全5話に分かれている。

親子三代に渡る西部での生涯を描いた西部劇映画の教科書的存在でもある。また、これまで様々な西部劇映画に出演したスター級の豪華俳優陣が端役に至るまで数多くキャスティングされている。

目次

[非表示] 1 ストーリー 1.1 第1話 The Rivers(河、1830年代末)

1.2 第2話 The Plains(平原、1850年代)

1.3 第3話 The Civil War(南北戦争、1861年-1865年)

1.4 第4話 The Railroad(鉄道、1868年)

1.5 第5話 The Outlaws(無法者、1880年代末)

2 キャスト

3 評価 3.1 受賞・ノミネート

4 脚注

5 関連項目

6 外部リンク

ストーリー[編集]

第1話 The Rivers(河、1830年代末)[編集]

急流に呑まれるプレスコット家のイカダ。

監督:ヘンリー・ハサウェイ

東部の農夫ゼブロン・プレスコットは西部の地に妻と子供たちを連れて開拓民としてやって来る。旅の途中でプレスコット家はマウンテンマン(罠猟師)のライナス・ローリングスと出会う。長女イヴはライナスに一目惚れする。

プレスコット家は旅の途中で河賊に襲われるが、ライナスに助けられる。イヴは改めてライナスに愛を告げるが、一つ所にとどまる生活など考えられないライナスはイヴに別れを告げる。しかし、河下りでイカダが急流に呑み込まれ、ゼブロンと妻レベッカが亡くなると、それを聞いたライナスがイヴの前に現れる。2人はイヴの両親が眠る地で開拓民として生きることを誓う。

第2話 The Plains(平原、1850年代

シャイアン族に襲われる幌馬車隊。

監督:ヘンリー・ハサウェイ

プレスコット家の次女リリーは酒場の歌手兼ダンサーとなる。ある日、リリーはパトロンから遺産として金鉱を相続する。それを盗み聞きしたギャンブラー、クリーヴ・ヴァン・ヴェイレンは金鉱を手に入れようとリリーに近づく。

リリーは金鉱のある西に向かうために、ロジャー・モーガンが率いる幌馬車隊に加わる。クリーヴは護衛として雇われる。旅の途中でクリーヴはリリーに言い寄る。幌馬車隊がシャイアン族に襲われる。クリーヴが大けがをして戻ってくると、リリーは思わずクリーヴを抱きしめる。

金鉱にやって来たリリーとクリーヴは、既に金鉱が掘り尽くされ、もはや何の価値もなくなっていることを知る。クリーヴはリリーのもとを去り、元の生活に戻る。

ある日、クリーヴは蒸気船の歌手になっていたリリーの歌声を聞く。彼女の前に現れたクリーヴは2人で新しい都市サンフランシスコで運を試そうと持ちかける。リリーはその申し出を受け入れる。

第3話 The Civil War(南北戦争、1861年-1865年)[編集]

アメリカ南北戦争

監督:ジョン・フォード

ライナスとイヴの間に生まれた長男ゼブは、北軍大尉として従軍中の父の後を追って志願兵として戦場に向かう。

しかし、戦場のあまりの悲惨さに戦争に加わることの意味が分からなくなったゼブは南軍から逃げて来た脱走兵にそそのかされ、共に戦場を逃げ出す。ところが、目の前にグラント将軍がいることを知った南軍脱走兵がグラント将軍を撃とうとしたために、ゼブはとっさにその脱走兵を殺してしまう。

戦争が終わり、家に戻ったゼブは父が戦死し、その後を追うように母も亡くなっていたことを知る。農場を弟にまかせ、ゼブは正規の軍人として軍に残ることを決める。

第4話 The Railroad(鉄道、1868年)[編集]

大陸横断鉄道敷設工事。

監督:ジョージ・マーシャル

ゼブは大陸横断鉄道の東側からの工事を先住民から守る騎兵隊の隊長となる。工事を指揮するユニオン・パシフィック社のマイク・キングの、何よりも工事を優先する姿勢にゼブは反発を覚える。ある日、ゼブは亡父ライナスの友人だった野牛狩りの男ジェスロ・スチュアートと出会う。

キングが、最短距離で工事を速く進めるために先住民の土地を通る経路に変更したことから、先住民との対立が深まる。戦争になることを避けるため、ゼブはジェスロの協力のもと、先住民と和解する。

しかし、キングが資金確保のために既設の鉄道で開拓民や狩猟者らを運ぶようになると、自らの土地を奪われると感じた先住民は怒り、野牛の大群を放つ。ゼブは騎兵隊の仕事を辞め、西に旅立つ。

第5話 The Outlaws(無法者、1880年代末

列車強盗を企む無法者たち。

監督:ヘンリー・ハサウェイ

クリーヴと結婚して財産を築いたリリーだったが、夫婦で浪費を繰り返したために借金がかさむ。クリーヴの死後、リリーは借金返済のために屋敷や家財の全てを売り払う。唯一残ったアリゾナの土地に移り住むことにしたリリーは、その土地を甥ゼブに任せることにする。

一方、保安官となっていたゼブは叔母リリーとの再会もつかの間、かつて撃ち殺した無法者の弟でゼブに恨みを持つチャーリー・ギャントと出くわす。友人の保安官ルー・ラムゼーからギャントとトラブルを起こすなとクギを刺されたゼブだったが、家族を守るためにはギャントを合法的に「始末」するしかない。ギャントらが金塊を積んだ列車を襲うと睨んだゼブは、武器を持って列車に乗り込む。最初は反対していたルーもゼブに味方し、列車に乗る。

ゼブの予想通り、ギャントら一味が列車を襲う。激しい銃撃戦の末、ギャントらを倒したゼブは家族とともにリリーの土地に向かう。

キャスト[編集]

第1話 The Rivers(河、1830年代末) ゼブロン・プレスコット - カール・マルデン: 東部から家族を連れて開拓民としてやって来た農夫。

レベッカ・プレスコット - アグネス・ムーアヘッド: ゼブロンの妻。

イヴ・プレスコット - キャロル・ベイカー(日本語吹き替え:伊藤栄子): 長女。農家の妻になると考えている。ライナスに一目惚れする。

リリス(リリー)・プレスコット - デビー・レイノルズ: 次女。東部に戻りたがっている。

ライナス・ローリングス - ジェームズ・スチュアート(日本語吹き替え:佐竹明夫): マウンテンマン(罠猟師)。根無し草の生活を送っている。

ジェブ・ホーキンス大佐 - ウォルター・ブレナン: 川岸で開いている店の主人。正体は河賊。

ドーラ・ホーキンス - ブリジット・バルゼン: ホーキンス大佐の娘。色仕掛けで客を騙して殺す。

ホーキンスの手下 - リー・ヴァン・クリーフ

第2話 The Plains(平原、1850年代) リリス(リリー)・プレスコット - デビー・レイノルズ: セントルイスの酒場の歌手兼ダンサー。

クリーヴ・ヴァン・ヴェイレン - グレゴリー・ペック: ギャンブラー。借金返済のためにリリーが相続した金鉱を狙う。

アガサ・クレッグ - セルマ・リッター: 結婚相手を探しに西部に向かう女性。リリーの金鉱への旅に同行することになる。

ロジャー・モーガン - ロバート・プレストン: 幌馬車隊の隊長。リリーに想いを寄せる。

第3話 The Civil War(南北戦争、1861年-1865年) ゼブ・ローリングス - ジョージ・ペパード: イヴとライナスの間に生まれた長男。南北戦争に北軍兵として志願する。

イヴ・プレスコット - キャロル・ベイカー: ゼブの母親。夫が戦死した数年後に亡くなる。

ウィリアム・シャーマン将軍 - ジョン・ウェイン

ユリシーズ・グラント将軍 - ハリー・モーガン

エイブラハム・リンカーン大統領 - レイモンド・マッセイ

パターソン伍長 - アンディ・ディヴァイン: イヴにリリーからの手紙を届ける。

南軍の脱走兵 - ラス・タンブリン: 戦場で出会ったゼブを誘って逃げようとするがグラント将軍を撃とうとしたためにゼブに殺される。

第4話 The Railroad(鉄道、1868年) ゼブ・ローリングス - ジョージ・ペパード: 大陸横断鉄道の東側からの工事を先住民からの攻撃から守る騎兵隊の隊長。

マイク・キング - リチャード・ウィドマーク(日本語吹き替え:日下武史): 工事を指揮するユニオン・パシフィック社の男。

ジェスロ・スチュアート - ヘンリー・フォンダ: 野牛狩りの男。ゼブの父ライナスの友人。

第5話 The Outlaws(無法者、1880年代末) ゼブ・ローリングス - ジョージ・ペパード: 保安官。

ジュリー・ローリングス - キャロリン・ジョーンズ: ゼブの妻。

リリス(リリー)・プレスコット - デビー・レイノルズ: ゼブの叔母。唯一残った財産であるアリゾナの土地をゼブに任せる。

ルー・ラムゼー保安官 - リー・J・コッブ: ゼブの友人。ゼブにギャントらとトラブルを起こさないようにクギを刺す。

チャーリー・ギャント - イーライ・ウォーラック: かつてゼブに兄を殺された無法者。ゼブを恨んでいる。

ギャントの手下 - ハリー・ディーン・スタントン

その他 ナレーター - スペンサー・トレイシー(日本語吹き替え:富田耕生)

評価[編集]

Rotten Tomatoesでは93%の支持率である[3]。また、本作の音楽はアメリカ映画協会が選ぶ映画音楽ベスト100で25位となっている。

1997年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。

受賞・ノミネート[編集]

映画祭・賞

部門

候補

結果

第36回アカデミー賞

作品賞

ノミネート

脚本賞

ジェームズ・R・ウェッブ

受賞

撮影賞(カラー)

ウィリアム・H・ダニエルズ

ミルトン・クラスナー

チャールズ・ラング・Jr

ジョセフ・ラシェル

ノミネート

作曲賞

アルフレッド・ニューマン

ケン・ダービー

美術監督・装置賞(カラー)

ジョージ・W・デイヴィス

ウィリアム・フェラーリ

エディソン・ハー

ヘンリー・グレイス

ドン・グリーンウッド・Jr

ジャック・ミルズ

衣装デザイン賞(カラー)

ウォルター・プランケット

音響賞

フランクリン・E・ミルトン

受賞

編集賞

ハロルド・F・クレス

関連項目 グリーンスリーブス - 本作の挿入歌『牧場の我が家』(Home in the Meadow)の主旋律として使われる曲

西部開拓史

2014年04月01日

アラモの映画

アラモ (1960年の映画)

移動: 案内、 検索

アラモ

The Alamo

監督

ジョン・ウェイン

脚本

ジェームズ・エドワード・グラント(英語版)

製作

ジョン・ウェイン

出演者

ジョン・ウェイン

リチャード・ウィドマーク

ローレンス・ハーヴェイ

音楽

ディミトリ・ティオムキン

撮影

ウィリアム・H・クローシャー(英語版)

配給

ユナイテッド・アーティスツ

公開

1960年

上映時間

202分(ロードショー版)/162分(通常公開版)

製作国

アメリカ合衆国

言語

英語

製作費

$12,000,000

興行収入

$7,200,000 (US/ Canada)

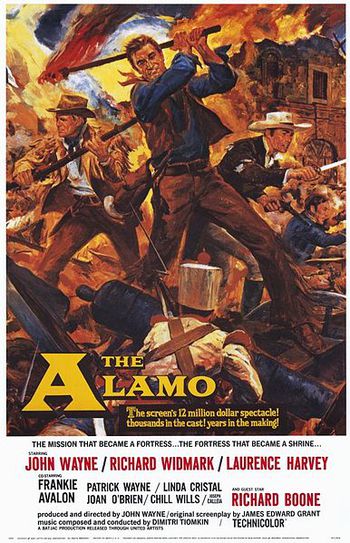

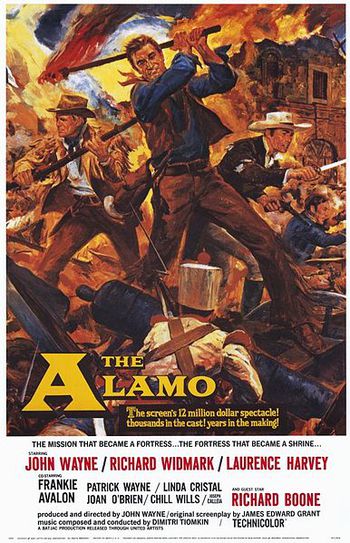

『アラモ』(The Alamo)は、1960年に公開された西部劇映画。テキサス独立戦争中の1836年に起こったアラモの戦いを題材としている。ジョン・ウェインが主演・監督・制作を兼任し、ユナイテッド・アーティスツが配給した。ウェインの他にも、リチャード・ウィドマークやローレンス・ハーヴェイらが主役級で出演している。また撮影にはトッドAO方式(英語版)の70mmフィルムが用いられている。

目次

1 あらすじ

2 キャスト

3 撮影の背景

4 製作 4.1 撮影セット

4.2 キャスティング

4.3 演出・監督

4.4 撮影

4.5 音楽

5 公開

6 映画のテーマについて 6.1 時代考証について

6.2 政治性

7 評価・反応

8 バージョンについて

9 脚注

10 参考文献

11 関連書籍等

12 外部リンク

あらすじ[編集]

「アラモの戦い」も参照

本作ではアラモの戦いとそれに至るまでの出来事を描いている。当時、独立を目指すテキサス軍を指揮していたサム・ヒューストン将軍は、不十分な軍の再編を行うべく時間を必要としていた。一方、サンタ・アナ将軍率いるメキシコ軍は兵力・装備・訓練のどれを取ってもテキサス軍に優っている。しかし、それにもかかわらずテキサス軍は非常に高い士気を保っていた。

その頃、サンアントニオ郊外での任務を終えたウィリアム・トラビス中佐はアラモに守備隊長として派遣される。そこにジム・ボウイが援軍として到着し、さらにテネシー州の義勇兵中隊を率いたデイビー・クロケットも現れる。クロケットはトラビスと会談し、その悲惨な状況を聞いた上で部下と共にアラモの守備隊に合流することを決意する。

キャスト[編集]

役名

俳優

日本語吹き替え

TBS版

デイビー・クロケット大佐

ジョン・ウェイン

納谷悟朗

ジム・ボウイ

リチャード・ウィドマーク

大塚周夫

ウィリアム・トラビス大佐

ローレンス・ハーヴェイ

広川太一郎

スミティ

フランキー・アバロン(英語版)

富山敬

ジェームス・ボーナム

パトリック・ウェイン(英語版)

フラカ

リンダ・クリスタル(英語版)

ディッキンソン夫人

ジョーン・オブライエン

蜂蜜屋

チル・ウィルス

フアン・セギン

ジョセフ・カレイア(英語版)

アルメロン・ディッキンソン(英語版)大尉

ケン・カーチス(英語版)

小林修

ジェスロ

ジェスター・ヘアストン(英語版)

サザーランド医師

ウィリアム・ヘンリー(英語版)

サム・ヒューストン将軍

リチャード・ブーン(英語版)

金井大

サンタ・アナ大元帥

ルーベン・パディラ

撮影の背景

ジョン・ウェインがアラモの戦いに関する映画の製作に乗り出したのは1945年であった[2]。彼は脚本家ジェームズ・エドワード・グラント(英語版)を雇い、脚本の準備を始めた。この折、ジョン・フォードの息子であるパット・フォードもアシスタントとして雇われている。しかし脚本がほとんど完成する頃になって、撮影予算の上限300万ドルをめぐってウェインとリパブリック映画社長ハーバート・イェーツ(英語版)が衝突した]。結局、ウェインとリパブリック映画の間には大きな確執が生まれ、ウェインが去ったことで映画の企画自体も中止されてしまった。この時に用意された脚本は後に書きなおされ、1955年に『アラモの砦(英語版)』(The Last Command)として映画化されている]。

製作

ウェインとプロデューサーのロバート・フェローズは制作会社バジャック・プロダクション(英語版)を設立する[4]。1952年に設立された際はウェイン/フェローズ・プロダクション(Wayne/Fellows Productions)という社名だったが、1956年に映画『怒涛の果て』に登場する架空の貿易商社の名前を取ってバジャック・プロダクション(Batjac Productions)に改名した。ウェインはアラモに関する映画について、当初は監督と製作の立場から参加して出演は行わないつもりだった。しかし、彼が出演しない場合を前提に算出された推定興行収入は決して利益を保証しうるものではなく、撮影予算の支援は得られなかった。1956年、ユナイテッド・アーティスツ(UA)との契約を結ぶ。この中で、UAは250万ドルの予算提供と宣伝を担当し、同時にバジャック側に対しては150万ドルから250万ドルの拠出とウェインの出演という条件を課した。また、ある裕福なテキサス人もテキサスでの撮影を条件にバジャックに対する援助を申し出た]。

撮影セット

撮影にあたって再現されたアラモ伝道所

撮影セットはテキサス州ブラッケットビル近郊、ジェームズ・T・シャーハン(James T. Shahan)が保有する牧場の中に設置された。このセットは撮影後も残され、後にアラモ村(英語版)と呼ばれるようになった。建築業者チャット・ロドリゲス(Chatto Rodriquez)がセット建築の責任者で、建築に先立ってブラッケットビルの町からセットまでのおよそ14kmに道路舗装を行ったという。さらに一日あたり12,000ガロンの水を使用するという前提で6つの井戸と下水道を設置し、5000エーカー分の馬の囲いも設置した]。

ロドリゲスと共に働いたアートデザイナーはアルフレッド・イバラである。歴史家のランディ・ロバーツやジェームズ・オルソンは「映画史上最も本格的な撮影用セットではないか」と記している[6]。アラモ伝道所の壁を作る為の15,000個を超える日干しレンガも、全て手作業で製造された。最終的に2年以上を掛けて完成した伝道所は本物の3/4程度の大きさで、『アラモ』撮影後も100作を超える西部劇映画で使用されることになった。

キャスティング[編集]

当初、ウェインは演出に集中するべく端役に過ぎないサム・ヒューストン将軍を演じる予定だった。しかし先述の通り、出資者らは「ジョン・ウェイン映画」である事を期待していた為、ウェインに主演を務めるように求めた。結局、ウェインはデイビー・クロケットを演じることに決まり、ヒューストン将軍の役はリチャード・ブーンに引き継がれた]。ウェインはジム・ボウイ役にリチャード・ウィドマーク、ウィリアム・トラビス役にローレンス・ハーヴェイをキャスティングした]。

ハーヴェイが選ばれたのは、ウェインが英国の舞台俳優を高く評価していたからであった。またハーヴェイ自身が最も緊張したのは、テキサス訛りでシェイクスピアの引用を行うシーンだったという[8]。他の役割は息子パトリックや娘アリサなどウェインの家族やその他の親しい友人に割り当てられた[9]。後に西部劇のソングライターやスタントマンとして名を知られるようようになるルディ・ロビンス(英語版)もテネシーの義勇兵としてわずかながら出演している。

撮影が始まってまもなくして、ウィドマークは役柄への不満から降板を示唆するようになった。しかし、法的措置の寸前に映画完成まで協力することに合意した[10]。また撮影中、彼は脚本家のバート・ケネディ(英語版)に頼んで台詞のいくつかを書きなおさせたという。

歌や踊りの仕事から脱却したかったサミー・デイヴィスJr.は奴隷役での出演をウェインに打診している。各方面からの反対を受けてデイヴィスの出演は取り消されたが、これはデイヴィスが白人女優のメイ・ブリット(英語版)と付き合っていたことと少なからず関係があるという。

演出・監督[編集]

ウェインの師匠でもあるジョン・フォードは撮影班に招かれなかったが、それでも撮影に関与しようとしばしば圧力を掛けた。やがてフォードは第2撮影班を率いて勝手な撮影を始めたが、ウェインは自らの監督としての権威を維持する為に彼らを追い出した。こうした経緯から、フォードの撮影した映像は一切使用されていないにも関わらず、しばしば誤って「フォードは本作におけるノンクレジットの協同監督」と記載される。

映画に携わった人々は、長い会話シーンを好む脚本家ジェームズ・グラントを重用していたものの、ウェイン自身は非常に知的で才能のある監督だったと述べている[12]。ロバーツとオルソンは彼の監督手法に関して、「有能、しかし目立とうとはしない」と評している。一方、ウィドマークは彼や他の役者に対してウェインが演技指導を行なったり、キャラクターに関する独自の解釈を述べるのを好んだ点が不満だったという。

撮影[編集]

撮影は1959年9月9日に始まった。フランキー・アバロンら何人かの俳優は、テキサスでの撮影と聞いてガラガラヘビを恐れていたという。またコオロギが俳優の肩に止まっていたり、カメラの前に飛び込んできたり、またはその鳴き声のせいでNGテイクとなる事も多かったという[10]。端役として出演していたレジェーン・エスリッジは撮影途中に家庭内暴力を受けて死去し、ウェインは証言者として審問に呼び出されている。

ハーヴェイは大砲の反動を忘れており、降伏勧告への答えとして砲撃を行うシーンにて砲撃を行なったところ、反動で後退した大砲が彼の足を踏み潰し、骨折させた。しかしウェインが「カット」と叫ぶまで、ハーヴェイは悲鳴を上げなかった。この件でウェインは彼のプロフェッショナリズムを称賛した]。

撮影は予定より3週間延長され12月15日に終了した。使用されたフィルムの総延長は560,000フィートにも及び、総撮影シーン数は566シーンにもなったという。このフィルムは最終的に3時間13分に編集された]。

音楽

オリジナルのテーマ曲のほか、ディミトリ・ティオムキンが作曲しポール・フランシス・ウェブスター(英語版)が作詞した『The Green Leaves of Summer』もメインテーマとして使用された。この曲は何度かリリースされており、ブラザース・フォアによる録音がよく知られる。オリジナル・サウンドトラック・アルバムはコロムビア・レコード、ヴァレーズ・サラバンド、Ryko Recordsからリリースされた。2010年には新規録音されたバージョンがTadlow MusicとPrometheus Recordsから発売された。このバージョンはニック・レインが指揮するプラハ・フィルハーモニー・オーケストラ(英語版)によって演奏されており、未発表だったティオムキンの楽曲がいくつか含まれている。また、マーティ・ロビンスとフランキー・アバロンが歌った『Ballad of the Alamo』も本作のテーマ曲と捉えられている。

公開

ウェインは公開に向けたメディアキャンペーンの為、広報担当者としてラッセル・バードウェルを雇った]。バードウェルは7つの州にて「アラモの日」を祝うよう約束を取り付け、またアラモに関する教育を支援する旨を全米の小学校に通知した]。

1960年、テキサス州サンアントニオのウッドローンシアターにて世界最初の上映が行われた。

映画のテーマについて

時代考証について

本作では時代考証上の間違いや、あるいは意図的に無視された箇所が多く、またテキサス革命やアラモの戦いの原因に関する説明もほとんど行われない]。アラモの研究者であるティモシー・トディッシュは「『アラモ』には歴史的な事実に対応しうるシーンが一切ない」と語った。歴史家ジェームズ・F・ドビー(英語版)とロン・ティンクル(英語版)は自身らの名を史実アドバイザーとしてクレジットしないように求めた]。

政治性[編集]

本作にディッキンソン大尉の娘役で出演していたウェインの娘、アイッサ・ウェインは「私が思うに、『アラモ』の制作は父自身の闘争の1つだったのでしょう。それは強迫観念以上のもので、彼のキャリアにおいて相当に個人的なプロジェクトの1つでした[16]。」と述べた。ウェインの関係者の多くも、『アラモ』がウェインの政治的な立場を強く反映している事を認めており、台詞の多くは彼の見解そのものであった[16]。ロバーツとオルソンは共和主義と自由至上主義への転換こそ本作に込められた最も重要なメッセージであると見ている[18]。これを裏付けするものとして、ウェイン扮するデイビー・クロケットの次の台詞がある。

共和国。実に良い響きだ。人々が自由に暮らし、自由に話し、自由に行き来し、売り買いし、酔ったり醒めたりする。君もこれらの言葉には感動するだろう。共和国、胸が詰まる言葉だ。

Republic. I like the sound of the word. Means that people can live free, talk free, go or come, buy or sell, be drunk or sober, however they choose. Some words give you a feeling. Republic is one of those words that makes me tight in the throat.

— デイビー・クロケット、『アラモ』より

また、本作には冷戦という制作背景も反映されているという。ロバーツとオルソンは、「本作の脚本からはサンタ・アナのメキシコとフルシチョフのソ連邦、あるいはヒトラーのドイツとを関連付けようとしている風に思える。また共通して求められる3つの要素とは、すなわち勇敢、抵抗、死である」と述べている。

多くの脇役が劇中で自由や死に関する見解を述べるが、それらの内容もウェインの見解を反映したものとされる。

評価・反応

『アラモ』は莫大な収益を上げたが、それでも製作コストを賄うことは出来ず、結果的にウェインはいくつかの個人的な資産の売却を余儀なくされた。『アラモ』はアカデミー録音賞(ゴードン・E・ソーヤー、フレッド・ハインズ)を受賞した他、アカデミー助演男優賞(チル・ウィルス)、アカデミー撮影賞(カラー部門)、アカデミー編集賞、アカデミー作曲賞(ドラマ・コメディ部門)、アカデミー歌曲賞(歌曲部門, ディミトリ・ティオムキン、ポール・フランシス・ウェブスターの『The Green Leaves of Summer』)、アカデミー作品賞にノミネートされた[20]。こうした多くの部門におけるノミネートの背景には、『サイコ』や『スパルタカス』への対抗を意識したウェイン自身による熱心なロビー活動があったという]。

ニューヨーク・ヘラルド・トリビューンは4つ星を付け、「まさに偉業だ。視覚、内容、どこをとっても『アラモ』は一流だ」と評したが、Time誌は「テキサスのように平坦」と評した。

公開から数年後にレオナルド・マールティンは時代考証の無視と演説じみた台詞について『アラモ』の脚本を批判したが、一方でクライマックスの戦闘シーンを高く評価した。

Rotten Tomatoesでは、54%のスコアを付けた。

本作はあまりにも大掛かりな広報キャンペーンが仇となり、多くの賞を逃したと考えられている。特にチル・ウィルスが独断で作成しバラエティ誌に掲載した広告はウェインからも怒りを買った。これは「アラモ守備隊が生還を望んだ時よりも強く、キャスト一同はチル・ウィルスのオスカー受賞を望んでいます」とか、「勝つにせよ負けるにせよ引き分けるにせよ、みなさんは私のいとこのようなものです」などという内容であった。審査委員の1人だったグルーチョ・マルクスはこの広告を踏まえ、「親愛なるウィルス氏。あなたのいとことなった事を光栄に思います。けれど私はサル・ミネオに投票しました」というメッセージを送ったという(サル・ミネオも『栄光への脱出』からノミネートされており、ウィルスのライバルであった)[23]。

ただし、本作の興行的失敗はあまりにも莫大な製作コストによるもので、映画作品としては非常に人気がある作品の1つでもある。サウンドトラックアルバムは50年間に渡って販売が続けられている。その人気を反映するように、『アラモ』はしばしばパロディやオマージュの対象として引用される。

バージョンについて[編集]

『アラモ』初演版は序曲、休憩、終曲を含めて202分の70mmロードショー長だったが、その後のリリース版では大きく切り詰められた。ユナイテッド・アーティスツから最初にリリースされたのは167分の再編集版である。202分版のフィルムは失われたものと長らく信じられていたが、1970年代にカナダ人の愛好家ボブ・ブライデンが202分版の上映を実現した。ブライデンはアラモ研究者のアシュリー・ウォードと協力し、トロントにて70mm初演版の最後の実物フィルムを発見した]。そのフィルムは全く手付かずのまま保管されていたという。その後、MGMはブライデンのフィルムを用い、202分版をVHSやレーザーディスクとしてリリースしたのである。

しかしその後フィルムは解体され、また劣悪な保管環境の為に劣化してしまった為、2007年頃までは一切閲覧出来ず、やむを得ずMGMは最初のDVDリリースの際には再編集版のフィルムを使用していた。オリジナルの202分版は、唯一デジタルビデオでリリースされているが、これはターナー・クラシック・ムービーズ放送版を録画したものである。現存しているフィルムで最良の状態を保っているものは、再編集版35mmのネガである。

現在、トロントにて発見された別の劣化フィルムを用い、ロバート・A・ハリス(英語版)による修復作業が進められている。

また、テレビ放送の際にはしばしば序曲と休憩がカットされる。

移動: 案内、 検索

アラモ

The Alamo

監督

ジョン・ウェイン

脚本

ジェームズ・エドワード・グラント(英語版)

製作

ジョン・ウェイン

出演者

ジョン・ウェイン

リチャード・ウィドマーク

ローレンス・ハーヴェイ

音楽

ディミトリ・ティオムキン

撮影

ウィリアム・H・クローシャー(英語版)

配給

ユナイテッド・アーティスツ

公開

1960年

上映時間

202分(ロードショー版)/162分(通常公開版)

製作国

アメリカ合衆国

言語

英語

製作費

$12,000,000

興行収入

$7,200,000 (US/ Canada)

『アラモ』(The Alamo)は、1960年に公開された西部劇映画。テキサス独立戦争中の1836年に起こったアラモの戦いを題材としている。ジョン・ウェインが主演・監督・制作を兼任し、ユナイテッド・アーティスツが配給した。ウェインの他にも、リチャード・ウィドマークやローレンス・ハーヴェイらが主役級で出演している。また撮影にはトッドAO方式(英語版)の70mmフィルムが用いられている。

目次

1 あらすじ

2 キャスト

3 撮影の背景

4 製作 4.1 撮影セット

4.2 キャスティング

4.3 演出・監督

4.4 撮影

4.5 音楽

5 公開

6 映画のテーマについて 6.1 時代考証について

6.2 政治性

7 評価・反応

8 バージョンについて

9 脚注

10 参考文献

11 関連書籍等

12 外部リンク

あらすじ[編集]

「アラモの戦い」も参照

本作ではアラモの戦いとそれに至るまでの出来事を描いている。当時、独立を目指すテキサス軍を指揮していたサム・ヒューストン将軍は、不十分な軍の再編を行うべく時間を必要としていた。一方、サンタ・アナ将軍率いるメキシコ軍は兵力・装備・訓練のどれを取ってもテキサス軍に優っている。しかし、それにもかかわらずテキサス軍は非常に高い士気を保っていた。

その頃、サンアントニオ郊外での任務を終えたウィリアム・トラビス中佐はアラモに守備隊長として派遣される。そこにジム・ボウイが援軍として到着し、さらにテネシー州の義勇兵中隊を率いたデイビー・クロケットも現れる。クロケットはトラビスと会談し、その悲惨な状況を聞いた上で部下と共にアラモの守備隊に合流することを決意する。

キャスト[編集]

役名

俳優

日本語吹き替え

TBS版

デイビー・クロケット大佐

ジョン・ウェイン

納谷悟朗

ジム・ボウイ

リチャード・ウィドマーク

大塚周夫

ウィリアム・トラビス大佐

ローレンス・ハーヴェイ

広川太一郎

スミティ

フランキー・アバロン(英語版)

富山敬

ジェームス・ボーナム

パトリック・ウェイン(英語版)

フラカ

リンダ・クリスタル(英語版)

ディッキンソン夫人

ジョーン・オブライエン

蜂蜜屋

チル・ウィルス

フアン・セギン

ジョセフ・カレイア(英語版)

アルメロン・ディッキンソン(英語版)大尉

ケン・カーチス(英語版)

小林修

ジェスロ

ジェスター・ヘアストン(英語版)

サザーランド医師

ウィリアム・ヘンリー(英語版)

サム・ヒューストン将軍

リチャード・ブーン(英語版)

金井大

サンタ・アナ大元帥

ルーベン・パディラ

撮影の背景

ジョン・ウェインがアラモの戦いに関する映画の製作に乗り出したのは1945年であった[2]。彼は脚本家ジェームズ・エドワード・グラント(英語版)を雇い、脚本の準備を始めた。この折、ジョン・フォードの息子であるパット・フォードもアシスタントとして雇われている。しかし脚本がほとんど完成する頃になって、撮影予算の上限300万ドルをめぐってウェインとリパブリック映画社長ハーバート・イェーツ(英語版)が衝突した]。結局、ウェインとリパブリック映画の間には大きな確執が生まれ、ウェインが去ったことで映画の企画自体も中止されてしまった。この時に用意された脚本は後に書きなおされ、1955年に『アラモの砦(英語版)』(The Last Command)として映画化されている]。

製作

ウェインとプロデューサーのロバート・フェローズは制作会社バジャック・プロダクション(英語版)を設立する[4]。1952年に設立された際はウェイン/フェローズ・プロダクション(Wayne/Fellows Productions)という社名だったが、1956年に映画『怒涛の果て』に登場する架空の貿易商社の名前を取ってバジャック・プロダクション(Batjac Productions)に改名した。ウェインはアラモに関する映画について、当初は監督と製作の立場から参加して出演は行わないつもりだった。しかし、彼が出演しない場合を前提に算出された推定興行収入は決して利益を保証しうるものではなく、撮影予算の支援は得られなかった。1956年、ユナイテッド・アーティスツ(UA)との契約を結ぶ。この中で、UAは250万ドルの予算提供と宣伝を担当し、同時にバジャック側に対しては150万ドルから250万ドルの拠出とウェインの出演という条件を課した。また、ある裕福なテキサス人もテキサスでの撮影を条件にバジャックに対する援助を申し出た]。

撮影セット

撮影にあたって再現されたアラモ伝道所

撮影セットはテキサス州ブラッケットビル近郊、ジェームズ・T・シャーハン(James T. Shahan)が保有する牧場の中に設置された。このセットは撮影後も残され、後にアラモ村(英語版)と呼ばれるようになった。建築業者チャット・ロドリゲス(Chatto Rodriquez)がセット建築の責任者で、建築に先立ってブラッケットビルの町からセットまでのおよそ14kmに道路舗装を行ったという。さらに一日あたり12,000ガロンの水を使用するという前提で6つの井戸と下水道を設置し、5000エーカー分の馬の囲いも設置した]。

ロドリゲスと共に働いたアートデザイナーはアルフレッド・イバラである。歴史家のランディ・ロバーツやジェームズ・オルソンは「映画史上最も本格的な撮影用セットではないか」と記している[6]。アラモ伝道所の壁を作る為の15,000個を超える日干しレンガも、全て手作業で製造された。最終的に2年以上を掛けて完成した伝道所は本物の3/4程度の大きさで、『アラモ』撮影後も100作を超える西部劇映画で使用されることになった。

キャスティング[編集]

当初、ウェインは演出に集中するべく端役に過ぎないサム・ヒューストン将軍を演じる予定だった。しかし先述の通り、出資者らは「ジョン・ウェイン映画」である事を期待していた為、ウェインに主演を務めるように求めた。結局、ウェインはデイビー・クロケットを演じることに決まり、ヒューストン将軍の役はリチャード・ブーンに引き継がれた]。ウェインはジム・ボウイ役にリチャード・ウィドマーク、ウィリアム・トラビス役にローレンス・ハーヴェイをキャスティングした]。

ハーヴェイが選ばれたのは、ウェインが英国の舞台俳優を高く評価していたからであった。またハーヴェイ自身が最も緊張したのは、テキサス訛りでシェイクスピアの引用を行うシーンだったという[8]。他の役割は息子パトリックや娘アリサなどウェインの家族やその他の親しい友人に割り当てられた[9]。後に西部劇のソングライターやスタントマンとして名を知られるようようになるルディ・ロビンス(英語版)もテネシーの義勇兵としてわずかながら出演している。

撮影が始まってまもなくして、ウィドマークは役柄への不満から降板を示唆するようになった。しかし、法的措置の寸前に映画完成まで協力することに合意した[10]。また撮影中、彼は脚本家のバート・ケネディ(英語版)に頼んで台詞のいくつかを書きなおさせたという。

歌や踊りの仕事から脱却したかったサミー・デイヴィスJr.は奴隷役での出演をウェインに打診している。各方面からの反対を受けてデイヴィスの出演は取り消されたが、これはデイヴィスが白人女優のメイ・ブリット(英語版)と付き合っていたことと少なからず関係があるという。

演出・監督[編集]

ウェインの師匠でもあるジョン・フォードは撮影班に招かれなかったが、それでも撮影に関与しようとしばしば圧力を掛けた。やがてフォードは第2撮影班を率いて勝手な撮影を始めたが、ウェインは自らの監督としての権威を維持する為に彼らを追い出した。こうした経緯から、フォードの撮影した映像は一切使用されていないにも関わらず、しばしば誤って「フォードは本作におけるノンクレジットの協同監督」と記載される。

映画に携わった人々は、長い会話シーンを好む脚本家ジェームズ・グラントを重用していたものの、ウェイン自身は非常に知的で才能のある監督だったと述べている[12]。ロバーツとオルソンは彼の監督手法に関して、「有能、しかし目立とうとはしない」と評している。一方、ウィドマークは彼や他の役者に対してウェインが演技指導を行なったり、キャラクターに関する独自の解釈を述べるのを好んだ点が不満だったという。

撮影[編集]

撮影は1959年9月9日に始まった。フランキー・アバロンら何人かの俳優は、テキサスでの撮影と聞いてガラガラヘビを恐れていたという。またコオロギが俳優の肩に止まっていたり、カメラの前に飛び込んできたり、またはその鳴き声のせいでNGテイクとなる事も多かったという[10]。端役として出演していたレジェーン・エスリッジは撮影途中に家庭内暴力を受けて死去し、ウェインは証言者として審問に呼び出されている。

ハーヴェイは大砲の反動を忘れており、降伏勧告への答えとして砲撃を行うシーンにて砲撃を行なったところ、反動で後退した大砲が彼の足を踏み潰し、骨折させた。しかしウェインが「カット」と叫ぶまで、ハーヴェイは悲鳴を上げなかった。この件でウェインは彼のプロフェッショナリズムを称賛した]。

撮影は予定より3週間延長され12月15日に終了した。使用されたフィルムの総延長は560,000フィートにも及び、総撮影シーン数は566シーンにもなったという。このフィルムは最終的に3時間13分に編集された]。

音楽

オリジナルのテーマ曲のほか、ディミトリ・ティオムキンが作曲しポール・フランシス・ウェブスター(英語版)が作詞した『The Green Leaves of Summer』もメインテーマとして使用された。この曲は何度かリリースされており、ブラザース・フォアによる録音がよく知られる。オリジナル・サウンドトラック・アルバムはコロムビア・レコード、ヴァレーズ・サラバンド、Ryko Recordsからリリースされた。2010年には新規録音されたバージョンがTadlow MusicとPrometheus Recordsから発売された。このバージョンはニック・レインが指揮するプラハ・フィルハーモニー・オーケストラ(英語版)によって演奏されており、未発表だったティオムキンの楽曲がいくつか含まれている。また、マーティ・ロビンスとフランキー・アバロンが歌った『Ballad of the Alamo』も本作のテーマ曲と捉えられている。

公開

ウェインは公開に向けたメディアキャンペーンの為、広報担当者としてラッセル・バードウェルを雇った]。バードウェルは7つの州にて「アラモの日」を祝うよう約束を取り付け、またアラモに関する教育を支援する旨を全米の小学校に通知した]。

1960年、テキサス州サンアントニオのウッドローンシアターにて世界最初の上映が行われた。

映画のテーマについて

時代考証について

本作では時代考証上の間違いや、あるいは意図的に無視された箇所が多く、またテキサス革命やアラモの戦いの原因に関する説明もほとんど行われない]。アラモの研究者であるティモシー・トディッシュは「『アラモ』には歴史的な事実に対応しうるシーンが一切ない」と語った。歴史家ジェームズ・F・ドビー(英語版)とロン・ティンクル(英語版)は自身らの名を史実アドバイザーとしてクレジットしないように求めた]。

政治性[編集]

本作にディッキンソン大尉の娘役で出演していたウェインの娘、アイッサ・ウェインは「私が思うに、『アラモ』の制作は父自身の闘争の1つだったのでしょう。それは強迫観念以上のもので、彼のキャリアにおいて相当に個人的なプロジェクトの1つでした[16]。」と述べた。ウェインの関係者の多くも、『アラモ』がウェインの政治的な立場を強く反映している事を認めており、台詞の多くは彼の見解そのものであった[16]。ロバーツとオルソンは共和主義と自由至上主義への転換こそ本作に込められた最も重要なメッセージであると見ている[18]。これを裏付けするものとして、ウェイン扮するデイビー・クロケットの次の台詞がある。

共和国。実に良い響きだ。人々が自由に暮らし、自由に話し、自由に行き来し、売り買いし、酔ったり醒めたりする。君もこれらの言葉には感動するだろう。共和国、胸が詰まる言葉だ。

Republic. I like the sound of the word. Means that people can live free, talk free, go or come, buy or sell, be drunk or sober, however they choose. Some words give you a feeling. Republic is one of those words that makes me tight in the throat.

— デイビー・クロケット、『アラモ』より

また、本作には冷戦という制作背景も反映されているという。ロバーツとオルソンは、「本作の脚本からはサンタ・アナのメキシコとフルシチョフのソ連邦、あるいはヒトラーのドイツとを関連付けようとしている風に思える。また共通して求められる3つの要素とは、すなわち勇敢、抵抗、死である」と述べている。

多くの脇役が劇中で自由や死に関する見解を述べるが、それらの内容もウェインの見解を反映したものとされる。

評価・反応

『アラモ』は莫大な収益を上げたが、それでも製作コストを賄うことは出来ず、結果的にウェインはいくつかの個人的な資産の売却を余儀なくされた。『アラモ』はアカデミー録音賞(ゴードン・E・ソーヤー、フレッド・ハインズ)を受賞した他、アカデミー助演男優賞(チル・ウィルス)、アカデミー撮影賞(カラー部門)、アカデミー編集賞、アカデミー作曲賞(ドラマ・コメディ部門)、アカデミー歌曲賞(歌曲部門, ディミトリ・ティオムキン、ポール・フランシス・ウェブスターの『The Green Leaves of Summer』)、アカデミー作品賞にノミネートされた[20]。こうした多くの部門におけるノミネートの背景には、『サイコ』や『スパルタカス』への対抗を意識したウェイン自身による熱心なロビー活動があったという]。

ニューヨーク・ヘラルド・トリビューンは4つ星を付け、「まさに偉業だ。視覚、内容、どこをとっても『アラモ』は一流だ」と評したが、Time誌は「テキサスのように平坦」と評した。

公開から数年後にレオナルド・マールティンは時代考証の無視と演説じみた台詞について『アラモ』の脚本を批判したが、一方でクライマックスの戦闘シーンを高く評価した。

Rotten Tomatoesでは、54%のスコアを付けた。

本作はあまりにも大掛かりな広報キャンペーンが仇となり、多くの賞を逃したと考えられている。特にチル・ウィルスが独断で作成しバラエティ誌に掲載した広告はウェインからも怒りを買った。これは「アラモ守備隊が生還を望んだ時よりも強く、キャスト一同はチル・ウィルスのオスカー受賞を望んでいます」とか、「勝つにせよ負けるにせよ引き分けるにせよ、みなさんは私のいとこのようなものです」などという内容であった。審査委員の1人だったグルーチョ・マルクスはこの広告を踏まえ、「親愛なるウィルス氏。あなたのいとことなった事を光栄に思います。けれど私はサル・ミネオに投票しました」というメッセージを送ったという(サル・ミネオも『栄光への脱出』からノミネートされており、ウィルスのライバルであった)[23]。

ただし、本作の興行的失敗はあまりにも莫大な製作コストによるもので、映画作品としては非常に人気がある作品の1つでもある。サウンドトラックアルバムは50年間に渡って販売が続けられている。その人気を反映するように、『アラモ』はしばしばパロディやオマージュの対象として引用される。

バージョンについて[編集]

『アラモ』初演版は序曲、休憩、終曲を含めて202分の70mmロードショー長だったが、その後のリリース版では大きく切り詰められた。ユナイテッド・アーティスツから最初にリリースされたのは167分の再編集版である。202分版のフィルムは失われたものと長らく信じられていたが、1970年代にカナダ人の愛好家ボブ・ブライデンが202分版の上映を実現した。ブライデンはアラモ研究者のアシュリー・ウォードと協力し、トロントにて70mm初演版の最後の実物フィルムを発見した]。そのフィルムは全く手付かずのまま保管されていたという。その後、MGMはブライデンのフィルムを用い、202分版をVHSやレーザーディスクとしてリリースしたのである。

しかしその後フィルムは解体され、また劣悪な保管環境の為に劣化してしまった為、2007年頃までは一切閲覧出来ず、やむを得ずMGMは最初のDVDリリースの際には再編集版のフィルムを使用していた。オリジナルの202分版は、唯一デジタルビデオでリリースされているが、これはターナー・クラシック・ムービーズ放送版を録画したものである。現存しているフィルムで最良の状態を保っているものは、再編集版35mmのネガである。

現在、トロントにて発見された別の劣化フィルムを用い、ロバート・A・ハリス(英語版)による修復作業が進められている。

また、テレビ放送の際にはしばしば序曲と休憩がカットされる。