テキサスビルのシユーテイングブログ

カウボーイとリボルバーとオートマとの葉巻のぶろぐです

2014年04月05日

『怒りの葡萄』(いかりのぶどう:The Grapes of Wrath)

怒りの葡萄

移動: 案内、 検索

怒りの葡萄

The Grapes of Wrath

著者

ジョン・スタインベック

発行日

1939年

発行元

The Viking Press-James Lloyd

ジャンル

小説

国

アメリカ合衆国

言語

英語

テンプレートを表示

ポータル 文学

『怒りの葡萄』(いかりのぶどう:The Grapes of Wrath)は、アメリカ合衆国の作家ジョン・スタインベックによる小説である。初版は1939年。この小説により、スタインベックは1940年にピューリッツァー賞を受賞した。後のノーベル文学賞受賞(1962年)も、主に本作を受賞理由としている。

目次

[非表示] 1 物語

2 解説

3 反響

4 関連項目

物語[編集]

世界恐慌と重なる1930年代、大規模資本主義農業の進展や、オクラホマ州はじめアメリカ中西部で深刻化したダストボウル(土地の荒廃による砂嵐)により、所有地が耕作不可能となって流民となる農民が続出し、社会問題となっていた。本作は当時の社会状況を背景に、故郷オクラホマを追われた一族の逆境と、不屈の人間像を描く。

アメリカ・オクラホマ州サリソーの農家の息子である主人公のトム・ジョードは、その場の激情で人を殺し、4年間の懲役刑から仮釈放で実家に戻ってきた。彼の家族の農場はダストボウルで耕作不能となり、生活に窮した家族はオクラホマを引き払い、仕事があると耳にしたカリフォルニア州に一族あげて引っ越そうとしているところだった。トムは一族や、ついてきた説教師のジム・ケイシーなど10人とともに、カリフォルニアへの旅に合流した。物語の前半では、すべての家財を叩き売って買った中古車でジョード一家がルート66をたどる旅が描かれる。

祖父や祖母はアリゾナ砂漠やロッキー山脈を越えてゆく過酷な旅に体力が耐えられず車上で死亡し、従兄弟は逃亡するなど苦難の旅の末、一家は人間らしい生活ができると思っていたカリフォルニア州トゥーレリにたどり着く。しかし当時のカリフォルニアには、大恐慌と機械化農業のために土地を失った多くのオクラホマ農民が流れついていたため労働力過剰に陥っており、ジョード家の希望は無惨に打ち砕かれる。移住者たちは「オーキー」(Okies )と呼ばれ蔑まれながら、貧民キャンプを転々し、地主の言い値の低賃金で日雇い労働をするほかなかった。労働者を組織しようと活動をはじめたケイシーは地主に雇われた警備員に撲殺される。その場に居合わせたトムはケイシーを殺した警備員を殺害し、家族と別れて地下に潜る。家族を次々と失ってゆくジョード一家のキャンプ地に、豪雨と洪水がやってくる。

解説[編集]

本作は、奇数章に作者スタインベックの評論、偶数章にジョード一家の物語を整然と配置した構成を取っている。このような構成を取ることによって、本作は単純な「ジョード一家の物語」という枠を超えて、当時の大恐慌下のアメリカ社会に対する直接的な告発ともなっている。

作者スタインベックはキリスト教文学、とりわけ聖書に決定的な影響を受けた作家である。本作に関しても、ジョード一家が(貧しい)オクラホマから(乳と蜜の流れる土地)カリフォルニアに脱出するところは、旧約聖書のエクソダス「出エジプト記」をモティーフとしていると指摘される。また、物語の最後でママ・ジョードが言う、「先の者が後にまわり、後の者が先頭になる」と。これも新約聖書の一節である。

このように本作は、一見「社会主義小説」とも評される内容であるが(実際、出版当時そのような論評が数多く見られた)、それだけにおさまらない、きわめて深い内容を持つ作品である。

反響[編集]

本作品は出版当時、アメリカ全土に絶大な影響を及ぼし、全米で本作をめぐる論争が起こった。『風と共に去りぬ』の次に売れたといわれ、保守層からは目の敵にされ、反論パンフレット「喜びの葡萄」なる珍作まで出版されたと言われている。

発表翌年の1940年にはジョン・フォード監督、ヘンリー・フォンダ主演により映画化され、ニューヨーク映画批評家協会賞の作品賞、監督賞、またアカデミー賞の監督賞、助演女優賞(ジェーン・ダーウェル)を受賞している。詳細については『怒りの葡萄 (映画)』を参照。

1995年にはブルース・スプリングスティーンがアルバム"The Ghost of Tom Joad"を発表している

移動: 案内、 検索

怒りの葡萄

The Grapes of Wrath

著者

ジョン・スタインベック

発行日

1939年

発行元

The Viking Press-James Lloyd

ジャンル

小説

国

アメリカ合衆国

言語

英語

テンプレートを表示

ポータル 文学

『怒りの葡萄』(いかりのぶどう:The Grapes of Wrath)は、アメリカ合衆国の作家ジョン・スタインベックによる小説である。初版は1939年。この小説により、スタインベックは1940年にピューリッツァー賞を受賞した。後のノーベル文学賞受賞(1962年)も、主に本作を受賞理由としている。

目次

[非表示] 1 物語

2 解説

3 反響

4 関連項目

物語[編集]

世界恐慌と重なる1930年代、大規模資本主義農業の進展や、オクラホマ州はじめアメリカ中西部で深刻化したダストボウル(土地の荒廃による砂嵐)により、所有地が耕作不可能となって流民となる農民が続出し、社会問題となっていた。本作は当時の社会状況を背景に、故郷オクラホマを追われた一族の逆境と、不屈の人間像を描く。

アメリカ・オクラホマ州サリソーの農家の息子である主人公のトム・ジョードは、その場の激情で人を殺し、4年間の懲役刑から仮釈放で実家に戻ってきた。彼の家族の農場はダストボウルで耕作不能となり、生活に窮した家族はオクラホマを引き払い、仕事があると耳にしたカリフォルニア州に一族あげて引っ越そうとしているところだった。トムは一族や、ついてきた説教師のジム・ケイシーなど10人とともに、カリフォルニアへの旅に合流した。物語の前半では、すべての家財を叩き売って買った中古車でジョード一家がルート66をたどる旅が描かれる。

祖父や祖母はアリゾナ砂漠やロッキー山脈を越えてゆく過酷な旅に体力が耐えられず車上で死亡し、従兄弟は逃亡するなど苦難の旅の末、一家は人間らしい生活ができると思っていたカリフォルニア州トゥーレリにたどり着く。しかし当時のカリフォルニアには、大恐慌と機械化農業のために土地を失った多くのオクラホマ農民が流れついていたため労働力過剰に陥っており、ジョード家の希望は無惨に打ち砕かれる。移住者たちは「オーキー」(Okies )と呼ばれ蔑まれながら、貧民キャンプを転々し、地主の言い値の低賃金で日雇い労働をするほかなかった。労働者を組織しようと活動をはじめたケイシーは地主に雇われた警備員に撲殺される。その場に居合わせたトムはケイシーを殺した警備員を殺害し、家族と別れて地下に潜る。家族を次々と失ってゆくジョード一家のキャンプ地に、豪雨と洪水がやってくる。

解説[編集]

本作は、奇数章に作者スタインベックの評論、偶数章にジョード一家の物語を整然と配置した構成を取っている。このような構成を取ることによって、本作は単純な「ジョード一家の物語」という枠を超えて、当時の大恐慌下のアメリカ社会に対する直接的な告発ともなっている。

作者スタインベックはキリスト教文学、とりわけ聖書に決定的な影響を受けた作家である。本作に関しても、ジョード一家が(貧しい)オクラホマから(乳と蜜の流れる土地)カリフォルニアに脱出するところは、旧約聖書のエクソダス「出エジプト記」をモティーフとしていると指摘される。また、物語の最後でママ・ジョードが言う、「先の者が後にまわり、後の者が先頭になる」と。これも新約聖書の一節である。

このように本作は、一見「社会主義小説」とも評される内容であるが(実際、出版当時そのような論評が数多く見られた)、それだけにおさまらない、きわめて深い内容を持つ作品である。

反響[編集]

本作品は出版当時、アメリカ全土に絶大な影響を及ぼし、全米で本作をめぐる論争が起こった。『風と共に去りぬ』の次に売れたといわれ、保守層からは目の敵にされ、反論パンフレット「喜びの葡萄」なる珍作まで出版されたと言われている。

発表翌年の1940年にはジョン・フォード監督、ヘンリー・フォンダ主演により映画化され、ニューヨーク映画批評家協会賞の作品賞、監督賞、またアカデミー賞の監督賞、助演女優賞(ジェーン・ダーウェル)を受賞している。詳細については『怒りの葡萄 (映画)』を参照。

1995年にはブルース・スプリングスティーンがアルバム"The Ghost of Tom Joad"を発表している

2014年04月05日

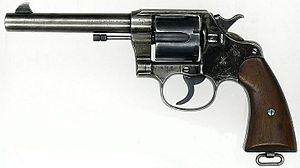

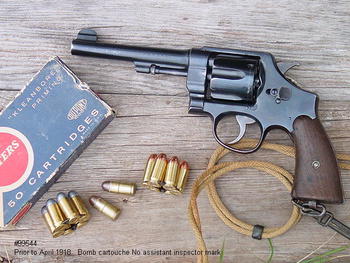

コルト・ニューサービス

コルト・ニューサービス

移動: 案内、 検索

Colt New Service revolver

Colt New Service

種類

回転式拳銃

原開発国

アメリカ

運用史

配備期間

1898年 - 1946年

配備先

アメリカ

イギリス

カナダ

フィリピン

王立カナダ騎馬警察

関連戦争・紛争

米西戦争, 義和団の乱, 第二次ボーア戦争, 第一次世界大戦, 第二次世界大戦, 朝鮮戦争, ベトナム戦争(限定的)

開発史

製造業者

コルト特許火器製造

製造期間

1898年 - 1946年

製造数

356,000丁以上

諸元

弾丸

.45ロング・コルト弾, .455ウェブリー弾(英語版), .476エンフィールド弾(英語版), .45ACP弾, .44-40ウィンチェスター弾(英語版), .44スペシャル弾(英語版), .38-40ウィンチェスター弾(英語版), .38スペシャル弾, .357マグナム弾

作動方式

ダブルアクション

装填方式

6発回転式

コルト・ニューサービス(Colt New Service)は、コルト社が1898年から1940年まで製造していた回転式拳銃である。アメリカ軍では.45ロング・コルト弾仕様をM1909として全軍で採用した他、陸軍が.45ACP弾仕様をM1917リボルバーの1つとして採用している[1]。M1917は第一次世界大戦におけるM1911ピストルの不足を補うために配備され、1941年には生産が中止されている[2]。

目次

[非表示] 1 歴史 1.1 コルトM1917リボルバー(Colt M1917 revolver) 1.1.1 フィッツ・スペシャル(Fitz Special)

1.2 カナダおよび英国での展開

2 脚注

3 参考文献

4 外部リンク

歴史[編集]

コルトM1917リボルバー(Colt M1917 revolver)[編集]

コルト社では、ニューサービスのうち.45ロング・コルト弾仕様かつヘビーフレームを備えたモデルをM1909としてアメリカ陸軍向けに生産していた。これは1890年代から配備されてきたコルトおよびスミス&ウェッソン社(S&W)製.38口径回転式拳銃を置換する為に開発された。新型拳銃の採用に当たって.45口径が選ばれたのは、先の米比戦争でストッピングパワーの不足など.38口径弾の非力さが露呈した為だとされる。その後、コルトM1917と呼ばれるモデルが採用される。これは.45ACP弾仕様のニューサービスだが、シリンダなどは.45ロング・コルト弾弾仕様と同一の部品を使用した。このシリンダにリムレスの.45ACP弾を直接装填すると奥へ入りすぎてしまい、排莢の不都合や不発の原因となる。その為、装填にはハーフムーンクリップと呼ばれる補助具を用いなければならなかった。なお、後期生産型ではヘッドスペースが調整された為、ハーフムーンクリップ無しでも装填が可能になった。ただし、それでも弾が奥へ入り過ぎることが多く不発が頻発し、排莢の際はしばしばクリーニングロッドや鉛筆で押し出す必要が生じた。そしてそれ以上の改良は行われず、ハーフムーンクリップはコルトM1917の退役まで使用され続けた。

コルト・ニューサービスはその生産期間を通じてコルト社の製品の内、最も人気のある回転式拳銃であり続けた。コルト社による最終的な生産数は150,000丁を上回ったとされる。また第一次世界大戦が終結すると、M1911の代用品として設計されたコルトM1917の調達は終了し、在庫は民間へ放出された[3]。

フィッツ・スペシャル(Fitz Special)[編集]

第二次世界大戦前後にコルト社の社員だったジョン・ヘンリー・フィッツジェラルド(John Henry Fitzgerald)は、自らが開発したフィッツ・スペシャル(英語版)と呼ばれる2丁の改造型ニューサービスを常にポケットに入れて持ち歩いていたことで知られる。フィッツ・スペシャルは、切り詰めた撃鉄、2インチ銃身、丸みのあるグリップを備え、さらにトリガーガード前部が切断されている。同型銃の工場生産数は30丁を下回るが、後に多くの銃工が類似の改造を手がけるようになった。戦略諜報局(OSS)のエージェントだったレックス・アップルゲート(英語版)とチャールズ・アスキンス(英語版)の両大佐が考案したとされる[3]。

カナダおよび英国での展開[編集]

カナダでは.45ロング・コルト弾を使用するコルトM1878リボルバー(英語版)を制式拳銃の1つとして採用しており、ボーア戦争中の1899年にはこれの不足を補うべく一定数の.45ロング・コルト型ニューサービスを購入している[4]。1904年から1905年には、カナダの北西騎馬警察(英語版)もコルトニューサービスを採用し、1882年に採用されたエンフィールドMkIIを更新した[5]。

ニューサービスの.455ウェブリー弾仕様も設計されており、第一次世界大戦中に英国戦争省が代替標準装備として購入している。制式名称Pistol, Colt, .455-inch 5.5-inch barrel Mk. I(.455インチ 5.5インチ銃身コルト拳銃Mk. I)であった[6]。これら英国仕様のニューサービスにはアメリカやカナダ向け生産型と区別するべく、銃身上に"NEW SERVICE .455 ELEY"という刻印が加えられた[7]。

代替標準装備として採用されてまもなく、ニューサービスは英軍将校の間でも人気のある拳銃となった。多くの英軍将校は第一次世界大戦が始まるまでにニューサービスを購入し、標準配備のウェブリー・リボルバーの代わりに身につけるようになった。第一次世界大戦を通じて、およそ60,000丁のニューサービスがカナダおよび英連邦各国へと輸出され、それらの多くは第二次世界大戦の終結まで使用され続けた

移動: 案内、 検索

Colt New Service revolver

Colt New Service

種類

回転式拳銃

原開発国

アメリカ

運用史

配備期間

1898年 - 1946年

配備先

アメリカ

イギリス

カナダ

フィリピン

王立カナダ騎馬警察

関連戦争・紛争

米西戦争, 義和団の乱, 第二次ボーア戦争, 第一次世界大戦, 第二次世界大戦, 朝鮮戦争, ベトナム戦争(限定的)

開発史

製造業者

コルト特許火器製造

製造期間

1898年 - 1946年

製造数

356,000丁以上

諸元

弾丸

.45ロング・コルト弾, .455ウェブリー弾(英語版), .476エンフィールド弾(英語版), .45ACP弾, .44-40ウィンチェスター弾(英語版), .44スペシャル弾(英語版), .38-40ウィンチェスター弾(英語版), .38スペシャル弾, .357マグナム弾

作動方式

ダブルアクション

装填方式

6発回転式

コルト・ニューサービス(Colt New Service)は、コルト社が1898年から1940年まで製造していた回転式拳銃である。アメリカ軍では.45ロング・コルト弾仕様をM1909として全軍で採用した他、陸軍が.45ACP弾仕様をM1917リボルバーの1つとして採用している[1]。M1917は第一次世界大戦におけるM1911ピストルの不足を補うために配備され、1941年には生産が中止されている[2]。

目次

[非表示] 1 歴史 1.1 コルトM1917リボルバー(Colt M1917 revolver) 1.1.1 フィッツ・スペシャル(Fitz Special)

1.2 カナダおよび英国での展開

2 脚注

3 参考文献

4 外部リンク

歴史[編集]

コルトM1917リボルバー(Colt M1917 revolver)[編集]

コルト社では、ニューサービスのうち.45ロング・コルト弾仕様かつヘビーフレームを備えたモデルをM1909としてアメリカ陸軍向けに生産していた。これは1890年代から配備されてきたコルトおよびスミス&ウェッソン社(S&W)製.38口径回転式拳銃を置換する為に開発された。新型拳銃の採用に当たって.45口径が選ばれたのは、先の米比戦争でストッピングパワーの不足など.38口径弾の非力さが露呈した為だとされる。その後、コルトM1917と呼ばれるモデルが採用される。これは.45ACP弾仕様のニューサービスだが、シリンダなどは.45ロング・コルト弾弾仕様と同一の部品を使用した。このシリンダにリムレスの.45ACP弾を直接装填すると奥へ入りすぎてしまい、排莢の不都合や不発の原因となる。その為、装填にはハーフムーンクリップと呼ばれる補助具を用いなければならなかった。なお、後期生産型ではヘッドスペースが調整された為、ハーフムーンクリップ無しでも装填が可能になった。ただし、それでも弾が奥へ入り過ぎることが多く不発が頻発し、排莢の際はしばしばクリーニングロッドや鉛筆で押し出す必要が生じた。そしてそれ以上の改良は行われず、ハーフムーンクリップはコルトM1917の退役まで使用され続けた。

コルト・ニューサービスはその生産期間を通じてコルト社の製品の内、最も人気のある回転式拳銃であり続けた。コルト社による最終的な生産数は150,000丁を上回ったとされる。また第一次世界大戦が終結すると、M1911の代用品として設計されたコルトM1917の調達は終了し、在庫は民間へ放出された[3]。

フィッツ・スペシャル(Fitz Special)[編集]

第二次世界大戦前後にコルト社の社員だったジョン・ヘンリー・フィッツジェラルド(John Henry Fitzgerald)は、自らが開発したフィッツ・スペシャル(英語版)と呼ばれる2丁の改造型ニューサービスを常にポケットに入れて持ち歩いていたことで知られる。フィッツ・スペシャルは、切り詰めた撃鉄、2インチ銃身、丸みのあるグリップを備え、さらにトリガーガード前部が切断されている。同型銃の工場生産数は30丁を下回るが、後に多くの銃工が類似の改造を手がけるようになった。戦略諜報局(OSS)のエージェントだったレックス・アップルゲート(英語版)とチャールズ・アスキンス(英語版)の両大佐が考案したとされる[3]。

カナダおよび英国での展開[編集]

カナダでは.45ロング・コルト弾を使用するコルトM1878リボルバー(英語版)を制式拳銃の1つとして採用しており、ボーア戦争中の1899年にはこれの不足を補うべく一定数の.45ロング・コルト型ニューサービスを購入している[4]。1904年から1905年には、カナダの北西騎馬警察(英語版)もコルトニューサービスを採用し、1882年に採用されたエンフィールドMkIIを更新した[5]。

ニューサービスの.455ウェブリー弾仕様も設計されており、第一次世界大戦中に英国戦争省が代替標準装備として購入している。制式名称Pistol, Colt, .455-inch 5.5-inch barrel Mk. I(.455インチ 5.5インチ銃身コルト拳銃Mk. I)であった[6]。これら英国仕様のニューサービスにはアメリカやカナダ向け生産型と区別するべく、銃身上に"NEW SERVICE .455 ELEY"という刻印が加えられた[7]。

代替標準装備として採用されてまもなく、ニューサービスは英軍将校の間でも人気のある拳銃となった。多くの英軍将校は第一次世界大戦が始まるまでにニューサービスを購入し、標準配備のウェブリー・リボルバーの代わりに身につけるようになった。第一次世界大戦を通じて、およそ60,000丁のニューサービスがカナダおよび英連邦各国へと輸出され、それらの多くは第二次世界大戦の終結まで使用され続けた

2014年04月05日

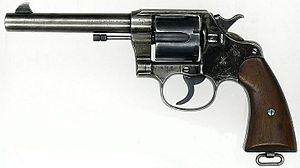

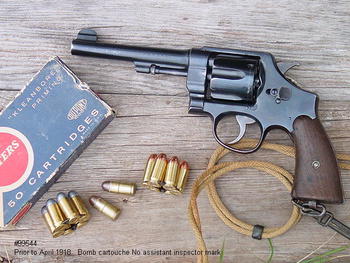

M1917リボルバー

M1917リボルバー

移動: 案内、 検索

M1917 Revolver

S&W M1917 (ブラジル向け生産品)

種類

回転式拳銃

原開発国

アメリカ

運用史

配備期間

1917年 - 1954年

関連戦争・紛争

第一次世界大戦, 第二次世界大戦, 朝鮮戦争, ベトナム戦争

開発史

開発期間

1917年

製造期間

1917年 – 1920年

製造数

合計300,000丁 (メーカーごとに150,000丁ずつ)

派生型

コルトとS&Wで設計が異なる。

諸元

重量

2.5 lb (1.1 kg) (コルト)

2.25 lb (1.0 kg) (S&W)

全長

10.8 in (270 mm)

銃身長

5.5 in (140 mm)

--------------------------------------------------------------------------------

弾丸

.45ACP弾, .45オートリム弾(英語版)

作動方式

ダブルアクション, ソリッドフレーム, スイングアウトシリンダー

初速

231.7 m/s

装填方式

6発回転式。装填は単発ずつ、または3発クリップ(ハーフムーンクリップ)を使用。

M1917リボルバー(M1917 Revolver)は、アメリカで設計された2種類の.45口径6連発回転式拳銃である。制式名称はUnited States Revolver, Caliber .45, M1917(合衆国.45口径回転式拳銃M1917)。第一次世界大戦の最中、アメリカ陸軍はM1911拳銃の不足を補うため、M1911と同じ.45ACP弾を使用する回転式拳銃の調達を行った。1917年に採用されたM1917リボルバーは、主に二線級部隊や非展開部隊で配備された。M1917リボルバーの名称で採用された拳銃は2種類あり、片方はコルトが、もう片方はS&Wが設計を担った。これらは軍部の要請に基づき装填数や口径こそ統一されていたものの、全く異なる製品である。

目次

[非表示] 1 開発の背景 1.1 コルトM1917

1.2 S&W M1917

2 第一次世界大戦後

3 登場作品 3.1 漫画

3.2 映画

4 脚注

5 参考文献

開発の背景[編集]

当時、コルトやレミントンUMCを始めとする様々な民間企業が軍との契約に基づきM1911の生産を行なっていたが、それでも供給は滞っていた。この問題への暫定的な対応として、軍部は銃器最大手の2社、すなわちコルトとS&Wに対し、「民生向けに生産している大型回転式拳銃を標準官給拳銃弾.45ACP弾へ対応させよ」との要請を行った。両社とも、.45ACP弾の薬莢抽出の為にハーフムーンクリップ(half-moon clips)という補助具を使用した。このハーフムーンクリップを開発したのはS&Wであり、特許も同社が取得していたが、軍部の要請によってコルトも自社製M1917向けに自由に使うことができた。

コルトM1917[編集]

コルトは以前にも軍用回転式拳銃の供給を行なっている。コルトM1909と呼ばれたその拳銃は、同社が生産していたコルト・ニューサービスのヘビーフレームモデルで、.45ロングコルト弾を使用した。これは米比戦争でストッピングパワーの不足が指摘された.38口径S&Wリボルバーを更新する目的で採用された。コルトM1917はコルトM1909とほぼ同一で、リムレスの.45ACP弾を保持する為にシリンダーのサイズが変更されている他、ハーフムーンクリップを取り付ける為の隙間も作られた。初期型のコルトM1917はハーフムーンクリップを用いないで装填を行った場合、弾丸が奥まで入りすぎて撃針が届かず不発となることが多かった。後にシリンダのヘッドスペースが調整されてこの問題の解決が図られた。なお、S&W M1917では当初からヘッドスペースを.45ACPに合わせて調整している。最終型ではハーフムーンクリップを用いずに装填が行えるようになったが、それでも不発は無くならず、排莢には鉛筆やクリーニングロッドを用いなければならなかった。

S&W M1917[編集]

S&W M1917は、S&Wが民生市場向けに生産していた.44ハンドエジェクター(.44 Hand Ejector)と呼ばれる拳銃を原型としている。口径を.45ACP弾に適応させた上で、ハーフムーンクリップを取り付ける為にシリンダーをわずかに短縮し、握りの部分にランヤード用の吊環が追加されている。またS&WはM1917の生産に先立つ1915年から1916年の間、ハンドエジェクターの英軍向け官給生産を行なっている。この英軍向けハンドエジェクターは.44口径のヘビーフレームモデルで、英国製ウェブリー・リボルバーの生産不足を補う目的で生産されていた。

S&W M1917とムーンクリップ、2つのオートリム弾

S&W M1917は開発の当初からシリンダーが.45ACP弾向けに加工されていた。その為、ハーフムーンクリップを用いない場合でもコルトM1917に比べて撃発の信頼性が高かった。ただし、抽出器はリムレス弾に対応していない為、排莢はやはり鉛筆などを用いる手作業となる。

元々はガンブルー仕上げによって表面が青く染められていたが、第二次世界大戦前後にはパーカライジング処理に転換されている。

第一次世界大戦後[編集]

第一次世界大戦後、多くのM1917は余剰在庫として民生市場や警察向けに放出された。また、民生向けの新規調達も行われている。民間市場では、ハーフムーンクリップが非常に不評であった。ハーフムーンクリップは弾丸の着脱が煩雑だが、これを用いない場合はいずれのM1917もしばしば不発が起こったのである[1]。こうした意見を背景に、ピーターズ弾薬社(Peters ammunition company)は1920年に.45オートリム弾(英語版)(.45 Auto Rim)と呼ばれる実包を設計した。これは.45ACP弾をリムド仕様に改めたもので、いずれのM1917でもクリップを用いることなく確実に撃発することが可能だった。1950年代後半から1960年台には、コルト・S&Wの両社とも通信販売を用いて安価でM1917を販売した。

軍用としては第一次世界大戦後も使用された。例えば1937年には、ブラジルが25,000丁のS&W M1917をブラジル軍向けに調達している[2]。ブラジルに輸出されたM1917はM1937やブラジル契約型M1917(Brazilian-contract M1917)と俗称される。側面にはブラジルの国章が刻まれており、リアサイトの形状が改められている他、握りも民生用と同じチェッカーグリップに改められている。ただし、一部は握りの交換が行われなかった[3]。

太平洋戦争後、日本の占領統治を行っていた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、治安の悪化を受けて日本警察の拳銃携帯許可を許可し、この際に旧日本軍から接収されていた南部式拳銃などが再配備された。しかし弾薬および予備部品調達における困難、数の不足といった問題が生じた為、米軍で余剰在庫になっていたM1917が供与された。昭和50年代まで使用されており、あさま山荘事件の初期に発生したさつき山荘における赤軍派との銃撃戦では長野県警察の警察官がこれを使用している。

登場作品[編集]

漫画[編集]

シャーロック・ホームズは影にささやく

1巻の表紙裏にて解説 はだしのゲン

市民以後掲載期(第二部)での近藤隆太の愛銃。

映画[編集]

レイダース/失われたアーク《聖櫃》

主人公インディアナ・ジョーンズ(ハリソン・フォード)の愛銃。エジプト・カイロ市内で剣士を一発で殺す。

脚注[編集]

移動: 案内、 検索

M1917 Revolver

S&W M1917 (ブラジル向け生産品)

種類

回転式拳銃

原開発国

アメリカ

運用史

配備期間

1917年 - 1954年

関連戦争・紛争

第一次世界大戦, 第二次世界大戦, 朝鮮戦争, ベトナム戦争

開発史

開発期間

1917年

製造期間

1917年 – 1920年

製造数

合計300,000丁 (メーカーごとに150,000丁ずつ)

派生型

コルトとS&Wで設計が異なる。

諸元

重量

2.5 lb (1.1 kg) (コルト)

2.25 lb (1.0 kg) (S&W)

全長

10.8 in (270 mm)

銃身長

5.5 in (140 mm)

--------------------------------------------------------------------------------

弾丸

.45ACP弾, .45オートリム弾(英語版)

作動方式

ダブルアクション, ソリッドフレーム, スイングアウトシリンダー

初速

231.7 m/s

装填方式

6発回転式。装填は単発ずつ、または3発クリップ(ハーフムーンクリップ)を使用。

M1917リボルバー(M1917 Revolver)は、アメリカで設計された2種類の.45口径6連発回転式拳銃である。制式名称はUnited States Revolver, Caliber .45, M1917(合衆国.45口径回転式拳銃M1917)。第一次世界大戦の最中、アメリカ陸軍はM1911拳銃の不足を補うため、M1911と同じ.45ACP弾を使用する回転式拳銃の調達を行った。1917年に採用されたM1917リボルバーは、主に二線級部隊や非展開部隊で配備された。M1917リボルバーの名称で採用された拳銃は2種類あり、片方はコルトが、もう片方はS&Wが設計を担った。これらは軍部の要請に基づき装填数や口径こそ統一されていたものの、全く異なる製品である。

目次

[非表示] 1 開発の背景 1.1 コルトM1917

1.2 S&W M1917

2 第一次世界大戦後

3 登場作品 3.1 漫画

3.2 映画

4 脚注

5 参考文献

開発の背景[編集]

当時、コルトやレミントンUMCを始めとする様々な民間企業が軍との契約に基づきM1911の生産を行なっていたが、それでも供給は滞っていた。この問題への暫定的な対応として、軍部は銃器最大手の2社、すなわちコルトとS&Wに対し、「民生向けに生産している大型回転式拳銃を標準官給拳銃弾.45ACP弾へ対応させよ」との要請を行った。両社とも、.45ACP弾の薬莢抽出の為にハーフムーンクリップ(half-moon clips)という補助具を使用した。このハーフムーンクリップを開発したのはS&Wであり、特許も同社が取得していたが、軍部の要請によってコルトも自社製M1917向けに自由に使うことができた。

コルトM1917[編集]

コルトは以前にも軍用回転式拳銃の供給を行なっている。コルトM1909と呼ばれたその拳銃は、同社が生産していたコルト・ニューサービスのヘビーフレームモデルで、.45ロングコルト弾を使用した。これは米比戦争でストッピングパワーの不足が指摘された.38口径S&Wリボルバーを更新する目的で採用された。コルトM1917はコルトM1909とほぼ同一で、リムレスの.45ACP弾を保持する為にシリンダーのサイズが変更されている他、ハーフムーンクリップを取り付ける為の隙間も作られた。初期型のコルトM1917はハーフムーンクリップを用いないで装填を行った場合、弾丸が奥まで入りすぎて撃針が届かず不発となることが多かった。後にシリンダのヘッドスペースが調整されてこの問題の解決が図られた。なお、S&W M1917では当初からヘッドスペースを.45ACPに合わせて調整している。最終型ではハーフムーンクリップを用いずに装填が行えるようになったが、それでも不発は無くならず、排莢には鉛筆やクリーニングロッドを用いなければならなかった。

S&W M1917[編集]

S&W M1917は、S&Wが民生市場向けに生産していた.44ハンドエジェクター(.44 Hand Ejector)と呼ばれる拳銃を原型としている。口径を.45ACP弾に適応させた上で、ハーフムーンクリップを取り付ける為にシリンダーをわずかに短縮し、握りの部分にランヤード用の吊環が追加されている。またS&WはM1917の生産に先立つ1915年から1916年の間、ハンドエジェクターの英軍向け官給生産を行なっている。この英軍向けハンドエジェクターは.44口径のヘビーフレームモデルで、英国製ウェブリー・リボルバーの生産不足を補う目的で生産されていた。

S&W M1917とムーンクリップ、2つのオートリム弾

S&W M1917は開発の当初からシリンダーが.45ACP弾向けに加工されていた。その為、ハーフムーンクリップを用いない場合でもコルトM1917に比べて撃発の信頼性が高かった。ただし、抽出器はリムレス弾に対応していない為、排莢はやはり鉛筆などを用いる手作業となる。

元々はガンブルー仕上げによって表面が青く染められていたが、第二次世界大戦前後にはパーカライジング処理に転換されている。

第一次世界大戦後[編集]

第一次世界大戦後、多くのM1917は余剰在庫として民生市場や警察向けに放出された。また、民生向けの新規調達も行われている。民間市場では、ハーフムーンクリップが非常に不評であった。ハーフムーンクリップは弾丸の着脱が煩雑だが、これを用いない場合はいずれのM1917もしばしば不発が起こったのである[1]。こうした意見を背景に、ピーターズ弾薬社(Peters ammunition company)は1920年に.45オートリム弾(英語版)(.45 Auto Rim)と呼ばれる実包を設計した。これは.45ACP弾をリムド仕様に改めたもので、いずれのM1917でもクリップを用いることなく確実に撃発することが可能だった。1950年代後半から1960年台には、コルト・S&Wの両社とも通信販売を用いて安価でM1917を販売した。

軍用としては第一次世界大戦後も使用された。例えば1937年には、ブラジルが25,000丁のS&W M1917をブラジル軍向けに調達している[2]。ブラジルに輸出されたM1917はM1937やブラジル契約型M1917(Brazilian-contract M1917)と俗称される。側面にはブラジルの国章が刻まれており、リアサイトの形状が改められている他、握りも民生用と同じチェッカーグリップに改められている。ただし、一部は握りの交換が行われなかった[3]。

太平洋戦争後、日本の占領統治を行っていた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、治安の悪化を受けて日本警察の拳銃携帯許可を許可し、この際に旧日本軍から接収されていた南部式拳銃などが再配備された。しかし弾薬および予備部品調達における困難、数の不足といった問題が生じた為、米軍で余剰在庫になっていたM1917が供与された。昭和50年代まで使用されており、あさま山荘事件の初期に発生したさつき山荘における赤軍派との銃撃戦では長野県警察の警察官がこれを使用している。

登場作品[編集]

漫画[編集]

シャーロック・ホームズは影にささやく

1巻の表紙裏にて解説 はだしのゲン

市民以後掲載期(第二部)での近藤隆太の愛銃。

映画[編集]

レイダース/失われたアーク《聖櫃》

主人公インディアナ・ジョーンズ(ハリソン・フォード)の愛銃。エジプト・カイロ市内で剣士を一発で殺す。

脚注[編集]

2014年04月05日

コルトM1851

コルトM1851

移動: 案内、 検索

コルト 1851 ネイビー

コルト 1851 ネイビー

概要

種類

シングルアクションリボルバー

製造国

アメリカ

設計・製造

サミュエル・コルト設計

Colt Patent Firearms Hartford, Conn.

性能

口径

36口径

銃身長

7.5インチ

使用弾薬

パーカッション式

装弾数

6発

作動方式

シングルアクション

全長

14インチ

重量

42オンス

コルト M1851 ネイビーはアメリカの銃器メーカーであるコルト社が1851年に発売したパーカッション(銃用雷管)式シングルアクションリボルバーである。

目次

[非表示] 1 概要

2 性能

3 パーカッション式のリボルバーにおける装填と射撃動作について

4 本銃の登場する作品

5 脚注

6 参考文献

7 外部リンク

8 関連項目

概要[編集]

コルト社は1848年に.44口径という大口径のコルトM1848(通称コルト・ドラグーン)を開発し、アメリカ陸軍の制式拳銃に採用された。そして1851年に.36口径に小さく軽量化したM1851を開発した。シリンダーには、1843年のテキサス海軍の勝利の場面が描かれており、これが navy (海軍)と呼ばれる由来となっている[1]。

「Colt Revolving Belt Pistol of Naval Caliber」(直訳すれば海軍仕様口径コルト回転式ベルトピストル。弾丸直径に36口径を採用した)は、後にコルト1851ネイビーまたはネイビーリボルバーという名称で知られるに至る。雷管と球形弾を用いることからキャップ&ボールリボルバーとも呼称される。1847年から1850年にかけ、サミュエル・コルトによって設計された。本銃は、金属薬莢を用いる回転式拳銃が広汎に使用されはじめた1873年まで製造ラインに残っていた。コルト・ポケットモデルだけでも、並行開発された各型の生産数に勝っており、総生産数はアメリカ国内だけでも約250,000挺を超える。コルト・ロンドン兵器工場ではおよそ22,000挺を生産した[2]。

「コルト1851ネイビー」の呼称はコレクターによって用いられた通称である。この通称は、当初「ネイビーリボルバー」と呼ばれていたところから発するものである。本銃は通常「Colt Revolving Belt Pistol of Naval Caliber」と呼ばれた[3]。シリンダーには1843年5月16日に行われたカンペチェの戦いにおけるテキサス海軍(テキサス共和国の海軍。1845年アメリカに併合)の、勝利の情景が彫り込まれている。テキサス海軍は当時、コルト・パターソン・リボルバーの初期型を購入して配備していたが、これはコルト社の最初の大きな商機と成功であった。コルト1851ネイビーリボルバーのシリンダーに彫り込まれた海軍の情景は、コルト社による感謝の現れであった。「ネイビー」の呼称にもかかわらず、この回転式拳銃は主として一般人と陸軍部隊に購入された[4]。

「ネイビー」の著名な使用者には、ワイルド・ビル・ヒコック(ガンマン)、ドク・ホリデイ(ガンマン)、リチャード・フランシス・バートン(探検家)、ネッド・ケリー(無法者)、そしてロバート・E・リー(軍人)などが存在する。1873年、最新式の金属薬莢式のリボルバーが市場に出回った後にも、本銃は長く用いられ続けた。

マシュー・ペリーが2度目に来日した1854年、当時最新型だったこの拳銃を幕府の重臣達に数丁贈ったとされている。のちに水戸藩でコピーされ桜田門外の変の際に井伊直弼暗殺に用いられたらしい物が、大阪の古式銃愛好家の手で保管されていることが2010年1月に確認された[5]。

性能[編集]

36口径ネイビーリボルバーは、1847年に44口径ウォーカー・コルトから派生したドラグーン・リボルバーより非常に軽量であり、鞍頭の両側面につけられるホルスターで携行するよう設計されていた。本銃は31口径のポケットリボルバーの銃身内径を拡大したバージョンであり、ポケットリボルバーはベイビードラグーンから派生したものである。これらは1836年型のパターソンリボルバーの作動機構を単純化し、改善したものを用いている。メーカーでの呼称が現わすように、ネイビーリボルバーはベルトホルスターに収容して携行できるよう、サイズを整えられている。本銃は北アメリカにおける西部の広汎な植民化の時期において非常に人気のあるものとなった。コルトの積極的な商業活動により、ヨーロッパ、アジアおよびアフリカまで、ネイビーリボルバーやコルト社の他の製品が輸出されることとなった。

コルトM1851ネイビーの初期型。スクエアバックのトリガーガードを有するセカンドモデル。

36口径(実寸としては.375から.380インチである)の球形弾は重量が86グレインである。銃口初速は毎秒1.000フィートパーセコンドに達し、近代的な.380ACP弾と威力では比肩しうる。弾薬は推薬と球形弾または他の形状の弾頭から構成される。また初期の金属薬莢、南北戦争時代には発火しやすい紙製薬包も使用された。これらの弾薬は全て薬室後方の突起にセットされる雷管によって発火された。

サイトは、大部分のコルト社製のパーカッション式リボルバーと同じく、ハンマー上部に彫られた刻み目と、フロントサイトのビードから構成される。比較的粗雑なサイト配置にもかかわらず、これらのリボルバーと現代作られる複製品は、通常ほぼ正確に射撃できる。

パーカッション式のリボルバーにおける装填と射撃動作について[編集]

分解図。

コルト社製の回転式拳銃における装填動作と基本的な作動機構は、銃史上パーカッション式の撃発を行う時期を通して一定であり、他のパーカッション式リボルバーの作動機構をも映じるものである。コルトの基本的な作動機構に親しむ射手は、レミントン、LeMat、アダムス、もしくはクーパーのダブルアクションにも基礎的に同一であることが見出せる。パーカッション式のリボルバーは、薬室と薬室の間にハンマーを下ろした状態で携行される。シリンダー後方に設けられた溝や突起はハンマーとかみ合い、両方ともセーフティペグかノッチとして作動する。この機構はシリンダーの不用意な回転を防止し、ハンマーが電管に接触して暴発するのを防ぐ。パターソン社製、また後に作られたロジャーズ社製とスペンサー社製の幾種類かのリボルバーには、これらのセーフティが欠如しており、空の薬室にハンマーを下ろして携行することが要求された。

装填動作

1.ハンマーを最初の停止位置まで引き起こし、ハーフコックの位置に置く。これによりシリンダーが装填のために回転できるようになる。

2.薬室に、球形弾または弾頭を射出するのに十分な量の推薬を充填する。薬室上部からスプルー(直訳すれば湯口である。弾頭や投射物は鋳型から成形された)を用い、弾頭を前方へ正対するよう置く。

3.ラマー(突き棒)の下に薬室を回転させ、銃に付属するローディングレバーを用いて弾頭を装填する。推薬に接するまで、また薬室孔以下にまで、しっかりと弾頭を押し込む。ローディングレバーが付属しない型の場合、シリンダーの心棒が弾丸の装填用に用いられる。

4.雷管を薬室後方のニップルに取り付ける。

5.必要に応じてシリンダーを回転させ、ハンマーをダウンポジションに戻し(わずかにハンマーを引き、トリガーを絞り、慎重にハンマーをおろす)、セーフティに噛み合わせる。

6.または即時に発砲するため、撃発状態にハンマーを引き起こす。

シングルアクション式のリボルバーは、発砲の前に親指でコックされる。これによりシリンダーが回転され、装填済みの薬室がハンマー前面に来る。トリガーはそれから発射位置へ引かれる。ダブルアクション式のリボルバーでは、トリガーを長く引き続ける行程により、ハンマーを起こし、シリンダーを回転させて銃を発砲させる。

弾薬によるバリエーション

A.弾丸と推薬を一緒に包んだ金属製のホイルや、可燃性の紙製薬包を用いる場合は、まず薬室にカートリッジを装填し、完全に弾頭を押し込むために、ローディングレバーを使用する。ホイル式のカートリッジの場合は、ニップルの円錐状に尖った前端によってカートリッジの後部を突き通し、ニップルをカートリッジ内に挿入する。それから雷管でニップル後端を覆う。

B.上記3の工程の後、当時または現代でも、グリスによって装填済みの弾頭の前面と周囲を封じるのは常識的な作業である。弾頭部分をグリスで封入することにより汚損を減らし、チェーンファイア(薬室から薬室へ火が回って一斉に暴発すること)を防止する。

C.上記2の工程の後、当時の射手や現代の射手は、径が小さいか、成形不良の弾丸または薬室[6]によって発生しかねないチェーンファイアに対し、弾丸を設置する前に、推薬の上部に、よく油を染み込ませた堅いフェルトの詰め物を敷くという方法をとる。これもまた、銃身内の汚損を最小限にとどめることに効果的で、正確な射撃を続行できる[7]。また、リロードする前に、黒色火薬を溶かしたもので湿らせた毛ブラシやパッチを銃身に通すのも一般的である。

D.大部分の現代の射手はフルに装薬を詰めこまず、やや減装する。薬室に弾丸を装填する際、装薬の上の余りのスペースには不活性の詰め物(しばしば小麦からできたクリームを用いる)を詰める。この工程は、発砲時に弾頭が銃身へ入るまでの転動を減らし、弾道の正確さを改善する。

パーカッション式リボルバーの弾丸装てん動画(Youtube):標準的な装てんの場合。

パーカッション式リボルバーの弾丸装てん動画(Youtube):紙薬きょうなどを使用した早合式装てんの場合。

なお、上記装填動作を、例えば戦場で普通に行うと、紙薬きょうを使用した場合でも、金属薬莢式に比して装填に非常に時間がかかり、即応性に欠けるように見えるが、本銃の場合、銃身とシリンダー回転軸を結合固定している固定スイッチを簡単にロックオフすることができるため、銃身とフレーム部を簡単に二分割-再結合でき、シリンダーを極めて素早く容易に交換することが可能である。そのため、弾丸を装填済みにした予備シリンダーを複数個持ち歩くことで、自動拳銃の弾倉交換に匹敵する速度で全弾撃ち終わった後の再装填が可能である。この方法は、当時存在した金属薬莢を使うリボルバー拳銃(中折れ式や、コルト・シングル・アクション・アーミー形式の銃)よりも素早い全弾装填方式で、この形式のパーカッションリボルバーが、金属薬莢式リボルバーが普及した後も根強く残ったのは、このような手法での素早い再装填行為が可能だったからである。

本銃の登場する作品[編集]

本銃が登場する作品としては、前述の桜田門外の変を題材に映画化し「幕末の和製コルトが見どころ」とも評されている『桜田門外ノ変』[1]、マカロニ・ウェスタンでありながら、アメリカ映画でも疎かに描写されがちな銃器を精密に描くという、時代考証銃器が見どころと評される『続・夕陽のガンマン』[1]などがある。また『ダメージ (テレビドラマ)』などのように銃自体にプレミアが付いていることを強調される事がある。『キノの旅』では44口径仕様のものが「カノン」の名で登場している。

脚注[編集]

[ヘルプ]

1.^ a b c HEROS Gunバトル ヒーローたちの名銃ベスト100. リイド社. (2010-11-29). pp. pp.28-29. ISBN 978-4-8458-3940-7.

2.^ (Wilson 1985)

3.^ (Wilson 1985)

4.^ (Wilson 1985)

5.^ 井伊直弼を撃った短銃? 幕末の複製和銃見つかるアサヒコム2010年1月17日

6.^ (Bates,Cumpston 2005)

7.^ (Keith 1956)

移動: 案内、 検索

コルト 1851 ネイビー

コルト 1851 ネイビー

概要

種類

シングルアクションリボルバー

製造国

アメリカ

設計・製造

サミュエル・コルト設計

Colt Patent Firearms Hartford, Conn.

性能

口径

36口径

銃身長

7.5インチ

使用弾薬

パーカッション式

装弾数

6発

作動方式

シングルアクション

全長

14インチ

重量

42オンス

コルト M1851 ネイビーはアメリカの銃器メーカーであるコルト社が1851年に発売したパーカッション(銃用雷管)式シングルアクションリボルバーである。

目次

[非表示] 1 概要

2 性能

3 パーカッション式のリボルバーにおける装填と射撃動作について

4 本銃の登場する作品

5 脚注

6 参考文献

7 外部リンク

8 関連項目

概要[編集]

コルト社は1848年に.44口径という大口径のコルトM1848(通称コルト・ドラグーン)を開発し、アメリカ陸軍の制式拳銃に採用された。そして1851年に.36口径に小さく軽量化したM1851を開発した。シリンダーには、1843年のテキサス海軍の勝利の場面が描かれており、これが navy (海軍)と呼ばれる由来となっている[1]。

「Colt Revolving Belt Pistol of Naval Caliber」(直訳すれば海軍仕様口径コルト回転式ベルトピストル。弾丸直径に36口径を採用した)は、後にコルト1851ネイビーまたはネイビーリボルバーという名称で知られるに至る。雷管と球形弾を用いることからキャップ&ボールリボルバーとも呼称される。1847年から1850年にかけ、サミュエル・コルトによって設計された。本銃は、金属薬莢を用いる回転式拳銃が広汎に使用されはじめた1873年まで製造ラインに残っていた。コルト・ポケットモデルだけでも、並行開発された各型の生産数に勝っており、総生産数はアメリカ国内だけでも約250,000挺を超える。コルト・ロンドン兵器工場ではおよそ22,000挺を生産した[2]。

「コルト1851ネイビー」の呼称はコレクターによって用いられた通称である。この通称は、当初「ネイビーリボルバー」と呼ばれていたところから発するものである。本銃は通常「Colt Revolving Belt Pistol of Naval Caliber」と呼ばれた[3]。シリンダーには1843年5月16日に行われたカンペチェの戦いにおけるテキサス海軍(テキサス共和国の海軍。1845年アメリカに併合)の、勝利の情景が彫り込まれている。テキサス海軍は当時、コルト・パターソン・リボルバーの初期型を購入して配備していたが、これはコルト社の最初の大きな商機と成功であった。コルト1851ネイビーリボルバーのシリンダーに彫り込まれた海軍の情景は、コルト社による感謝の現れであった。「ネイビー」の呼称にもかかわらず、この回転式拳銃は主として一般人と陸軍部隊に購入された[4]。

「ネイビー」の著名な使用者には、ワイルド・ビル・ヒコック(ガンマン)、ドク・ホリデイ(ガンマン)、リチャード・フランシス・バートン(探検家)、ネッド・ケリー(無法者)、そしてロバート・E・リー(軍人)などが存在する。1873年、最新式の金属薬莢式のリボルバーが市場に出回った後にも、本銃は長く用いられ続けた。

マシュー・ペリーが2度目に来日した1854年、当時最新型だったこの拳銃を幕府の重臣達に数丁贈ったとされている。のちに水戸藩でコピーされ桜田門外の変の際に井伊直弼暗殺に用いられたらしい物が、大阪の古式銃愛好家の手で保管されていることが2010年1月に確認された[5]。

性能[編集]

36口径ネイビーリボルバーは、1847年に44口径ウォーカー・コルトから派生したドラグーン・リボルバーより非常に軽量であり、鞍頭の両側面につけられるホルスターで携行するよう設計されていた。本銃は31口径のポケットリボルバーの銃身内径を拡大したバージョンであり、ポケットリボルバーはベイビードラグーンから派生したものである。これらは1836年型のパターソンリボルバーの作動機構を単純化し、改善したものを用いている。メーカーでの呼称が現わすように、ネイビーリボルバーはベルトホルスターに収容して携行できるよう、サイズを整えられている。本銃は北アメリカにおける西部の広汎な植民化の時期において非常に人気のあるものとなった。コルトの積極的な商業活動により、ヨーロッパ、アジアおよびアフリカまで、ネイビーリボルバーやコルト社の他の製品が輸出されることとなった。

コルトM1851ネイビーの初期型。スクエアバックのトリガーガードを有するセカンドモデル。

36口径(実寸としては.375から.380インチである)の球形弾は重量が86グレインである。銃口初速は毎秒1.000フィートパーセコンドに達し、近代的な.380ACP弾と威力では比肩しうる。弾薬は推薬と球形弾または他の形状の弾頭から構成される。また初期の金属薬莢、南北戦争時代には発火しやすい紙製薬包も使用された。これらの弾薬は全て薬室後方の突起にセットされる雷管によって発火された。

サイトは、大部分のコルト社製のパーカッション式リボルバーと同じく、ハンマー上部に彫られた刻み目と、フロントサイトのビードから構成される。比較的粗雑なサイト配置にもかかわらず、これらのリボルバーと現代作られる複製品は、通常ほぼ正確に射撃できる。

パーカッション式のリボルバーにおける装填と射撃動作について[編集]

分解図。

コルト社製の回転式拳銃における装填動作と基本的な作動機構は、銃史上パーカッション式の撃発を行う時期を通して一定であり、他のパーカッション式リボルバーの作動機構をも映じるものである。コルトの基本的な作動機構に親しむ射手は、レミントン、LeMat、アダムス、もしくはクーパーのダブルアクションにも基礎的に同一であることが見出せる。パーカッション式のリボルバーは、薬室と薬室の間にハンマーを下ろした状態で携行される。シリンダー後方に設けられた溝や突起はハンマーとかみ合い、両方ともセーフティペグかノッチとして作動する。この機構はシリンダーの不用意な回転を防止し、ハンマーが電管に接触して暴発するのを防ぐ。パターソン社製、また後に作られたロジャーズ社製とスペンサー社製の幾種類かのリボルバーには、これらのセーフティが欠如しており、空の薬室にハンマーを下ろして携行することが要求された。

装填動作

1.ハンマーを最初の停止位置まで引き起こし、ハーフコックの位置に置く。これによりシリンダーが装填のために回転できるようになる。

2.薬室に、球形弾または弾頭を射出するのに十分な量の推薬を充填する。薬室上部からスプルー(直訳すれば湯口である。弾頭や投射物は鋳型から成形された)を用い、弾頭を前方へ正対するよう置く。

3.ラマー(突き棒)の下に薬室を回転させ、銃に付属するローディングレバーを用いて弾頭を装填する。推薬に接するまで、また薬室孔以下にまで、しっかりと弾頭を押し込む。ローディングレバーが付属しない型の場合、シリンダーの心棒が弾丸の装填用に用いられる。

4.雷管を薬室後方のニップルに取り付ける。

5.必要に応じてシリンダーを回転させ、ハンマーをダウンポジションに戻し(わずかにハンマーを引き、トリガーを絞り、慎重にハンマーをおろす)、セーフティに噛み合わせる。

6.または即時に発砲するため、撃発状態にハンマーを引き起こす。

シングルアクション式のリボルバーは、発砲の前に親指でコックされる。これによりシリンダーが回転され、装填済みの薬室がハンマー前面に来る。トリガーはそれから発射位置へ引かれる。ダブルアクション式のリボルバーでは、トリガーを長く引き続ける行程により、ハンマーを起こし、シリンダーを回転させて銃を発砲させる。

弾薬によるバリエーション

A.弾丸と推薬を一緒に包んだ金属製のホイルや、可燃性の紙製薬包を用いる場合は、まず薬室にカートリッジを装填し、完全に弾頭を押し込むために、ローディングレバーを使用する。ホイル式のカートリッジの場合は、ニップルの円錐状に尖った前端によってカートリッジの後部を突き通し、ニップルをカートリッジ内に挿入する。それから雷管でニップル後端を覆う。

B.上記3の工程の後、当時または現代でも、グリスによって装填済みの弾頭の前面と周囲を封じるのは常識的な作業である。弾頭部分をグリスで封入することにより汚損を減らし、チェーンファイア(薬室から薬室へ火が回って一斉に暴発すること)を防止する。

C.上記2の工程の後、当時の射手や現代の射手は、径が小さいか、成形不良の弾丸または薬室[6]によって発生しかねないチェーンファイアに対し、弾丸を設置する前に、推薬の上部に、よく油を染み込ませた堅いフェルトの詰め物を敷くという方法をとる。これもまた、銃身内の汚損を最小限にとどめることに効果的で、正確な射撃を続行できる[7]。また、リロードする前に、黒色火薬を溶かしたもので湿らせた毛ブラシやパッチを銃身に通すのも一般的である。

D.大部分の現代の射手はフルに装薬を詰めこまず、やや減装する。薬室に弾丸を装填する際、装薬の上の余りのスペースには不活性の詰め物(しばしば小麦からできたクリームを用いる)を詰める。この工程は、発砲時に弾頭が銃身へ入るまでの転動を減らし、弾道の正確さを改善する。

パーカッション式リボルバーの弾丸装てん動画(Youtube):標準的な装てんの場合。

パーカッション式リボルバーの弾丸装てん動画(Youtube):紙薬きょうなどを使用した早合式装てんの場合。

なお、上記装填動作を、例えば戦場で普通に行うと、紙薬きょうを使用した場合でも、金属薬莢式に比して装填に非常に時間がかかり、即応性に欠けるように見えるが、本銃の場合、銃身とシリンダー回転軸を結合固定している固定スイッチを簡単にロックオフすることができるため、銃身とフレーム部を簡単に二分割-再結合でき、シリンダーを極めて素早く容易に交換することが可能である。そのため、弾丸を装填済みにした予備シリンダーを複数個持ち歩くことで、自動拳銃の弾倉交換に匹敵する速度で全弾撃ち終わった後の再装填が可能である。この方法は、当時存在した金属薬莢を使うリボルバー拳銃(中折れ式や、コルト・シングル・アクション・アーミー形式の銃)よりも素早い全弾装填方式で、この形式のパーカッションリボルバーが、金属薬莢式リボルバーが普及した後も根強く残ったのは、このような手法での素早い再装填行為が可能だったからである。

本銃の登場する作品[編集]

本銃が登場する作品としては、前述の桜田門外の変を題材に映画化し「幕末の和製コルトが見どころ」とも評されている『桜田門外ノ変』[1]、マカロニ・ウェスタンでありながら、アメリカ映画でも疎かに描写されがちな銃器を精密に描くという、時代考証銃器が見どころと評される『続・夕陽のガンマン』[1]などがある。また『ダメージ (テレビドラマ)』などのように銃自体にプレミアが付いていることを強調される事がある。『キノの旅』では44口径仕様のものが「カノン」の名で登場している。

脚注[編集]

[ヘルプ]

1.^ a b c HEROS Gunバトル ヒーローたちの名銃ベスト100. リイド社. (2010-11-29). pp. pp.28-29. ISBN 978-4-8458-3940-7.

2.^ (Wilson 1985)

3.^ (Wilson 1985)

4.^ (Wilson 1985)

5.^ 井伊直弼を撃った短銃? 幕末の複製和銃見つかるアサヒコム2010年1月17日

6.^ (Bates,Cumpston 2005)

7.^ (Keith 1956)